“此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也。肥者,令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴。”早在两千多年前,我国首部传统医学经典著作《黄帝内经·奇病论》已经明确从行为方式上阐述了“消渴症”的致病机理,临床表现以“多食、多饮、多尿、消瘦”为主要特征。其实,消渴症还有一个更为人们所熟悉的名字:糖尿病。

传统观念中,患者惯用西药控制血糖。而在中医药的诸多经典中,却有着众多的组方、治法,它们流淌在中医药千年历史的长河中,时至今日,仍旧造福苍生,熠熠生辉。

66岁的王阿姨是名“老”糖尿病患者。十年来,尽管一直坚持进行胰岛素治疗,但是口干、头晕、失眠等症状还是困扰着她,空腹血糖指数始终居高不下。一个偶然的机会,让她想到了中医治疗。

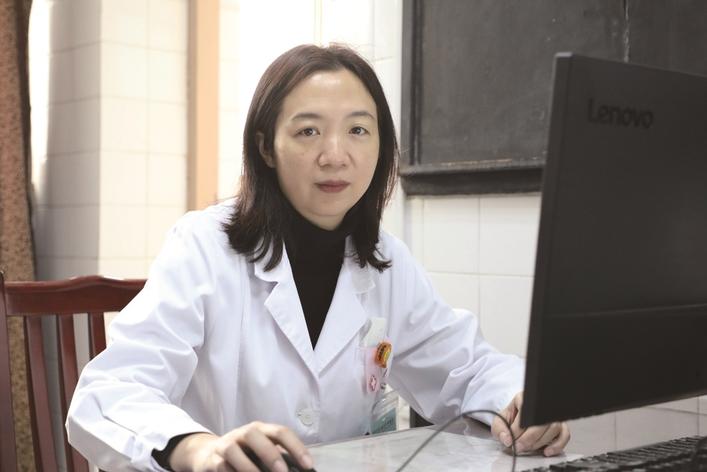

诊室里的王阿姨体态肥胖,因饱受失眠等困扰,神情萎靡不振。在查看舌苔、搭脉问诊后,薛莉发现王阿姨常年大便干结,苔微黄腻,脉滑数。“这是典型的‘肥则内热’。”薛莉介绍,《内经》经典理论认为,糖尿病的病理基础是肥生内热,内热消灼津液,而王阿姨的病情核心就是“肥则内热”。由于此前长期嗜食肥甘厚腻食物导致胃肠湿热、气滞不通,需要以清解里热方剂予以缓解症状。经过准确辨证,结合王阿姨的身体特点,薛莉开具了以葛根芩连汤为主方的药剂进行加减,并再三叮嘱王阿姨注意饮食方式,调节作息规律,适量增加运动。

遵照医嘱,经过两个多月的自律生活,王阿姨惊喜地发现,此前的失眠、头晕等症状有了明显改善,自己的身体状态肉眼可见地好了起来,这让王阿姨对中医治疗糖尿病有了新的认识,充满了信心。

薛莉认为,中医临床上糖尿病患者形形色色,症状不尽相同,选方用药也各具特色,传统中医中药治疗最擅长的就是辨证施治,运用整体化治疗与个性化辨证相结合的方式,往往能取得意想不到的效果。

73岁的郭奶奶半年来总感觉自己手脚发麻得厉害,深寒夜露的时候症状愈发严重,十多年的糖尿病让她的身体变得越来越虚弱,最终在子女的陪同下来到市中医院就诊。在详细了解了郭奶奶的既往史、用药史和日常作息之后,薛莉诊断,患者证属阳气不足,血脉运行不畅。这也是糖尿病久病之下形成的一种症状,西医认为与糖尿病周围神经病变有关,中医经典理论管这种手脚麻痹、皮肤发冷的症状叫作“血痹虚劳”,属于痹症的一种,这对于高龄患者而言,无疑是一种煎熬。在充分解释方剂药性药理,并与患者家属耐心沟通之下,薛莉开具了黄芪桂枝五物汤益气行血,以起到温经通痹、舒经活络的功效,极大缓解了郭奶奶的痛苦。

“中医药之所以能传承千年而生生不息,至今还能不断发展,其最重要的原因是临床有效。中医药能受到广大糖尿病患者欢迎,也是因为有临床疗效。”谈及中医药对糖尿病及其并发症的防治,薛莉脸上带着中医人特有的自豪。她直言,在多年的临床诊疗工作中,在浩如烟海的中医药宝库里,往往一纸中药复方,甚至一味中药,就能起到综合治疗,保护肝肾功能,并在防止糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病足方面有着令人瞩目的表现。“用西药控制血糖,用中药综合调理、治疗并发症,中西医结合的方式毫无疑问仍是目前治疗糖尿病的最佳途径。”薛莉这样说道。 濮丛洲