◎吴伟

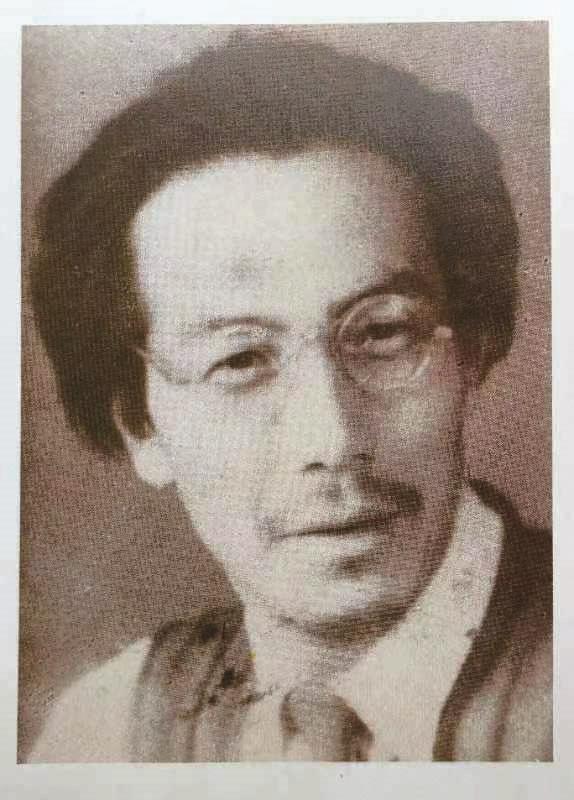

黄幼松(1911—1978)名贤,字幼松,号东洲词客,别号石颀、石不秀、黄二郎。世籍海门,出生于通州竹行,幼年随父黄松庵(民国时期海门修志局局长,海门师范国文、书法教师)居住于海门,执业于海门著名诗人、书画家龚隐轩之门,稍长求学于海门中学,1928年入上海美术专门学校,从郑午昌、许徵白、郑曼青等游,工中国画,艺日益进,受师友青睐。曾任河南开封建华艺术专科学校教师。1946—1948年任南通县立中学语文教师,兼南通女子师范美术教师。新中国成立后任江苏省南通中学语文教师,作为南通市美协会员代表南通市参加苏北第一届文代会,积极从事本市各项美术活动。1957年被错划为“右派”,失去教职,改行去绣品厂当临时工,以画绣稿赚薄薪度日。1978年3月病逝,半年后平反。山水、人物、花鸟,皆能随兴而得,为时人激赏。著有《幼松诗稿》《幼松绣稿》。

一

黄幼松先生在上海美专求学期间就已崭露头角。1929年6月,上海美专教授郑午昌所著文章里称黄幼松的画作为“奇古”;教授俞建华在《志美专师弟画展》一文中,提及黄幼松等学生之画“亦具各有所长”,并谓“刻印亦有数人,而以黄贤(黄幼松名)为最优。后生可畏,观之不觉汗颜矣”。1930年,19岁的黄幼松之画作《寒山暮雨图》刊载于《蜜蜂画报》1卷13期,郑午昌对其评论:“用笔逸,运思奇,山水、人物、花卉,随意挥洒,无不妙造自然。”“少年好学进步,正无限量。何以位置?当在宋元之间。”老师的看重和对其寄予厚望可见一斑。

1948年南通的《五山日报》载文:“名画家黄幼松君,兼工金石,誉满艺林。对人物、山水以及花卉、鱼虫之作尤擅乱真,生动之绝。”

1955年6月,南通叶胥原对黄幼松作于1934年的《倭子坟京观亭》图的题跋,赞曰:“黄郎翰墨妙千古,论定心丹血不寒。”

近期,南通美术馆有艺术大家袁运生先生《回到南通》大型展览,在展陈的纪录片中,袁先生特别讲到在南通中学读书期间得到黄幼松老师的艺术启蒙,幼松老师的艺术才能出众,完全可以去大学任教……

二

纵观黄幼松现存公开的绘画作品面貌,按款识的时间节点大致可以分为两个时期:一是1957年蒙难前,二是1972年形势氛围有所松动,重拾画笔后。1957至1972年间极少有作品出现,估计也是他受禁锢最强的时段。

1957年前的作品,山水、人物、花鸟都有出现,山水简净,人物凝练,花鸟清丽;设色雅致,笔致活脱、空灵明净;小行书落款,意在逸少、率更之间;依据画面需要,或穷款亮相,点到为止;或长歌大题,潇洒出尘。已知创作时间最早的是南通尤无曲先生所藏的1930年作于上海的《篱角月季》,还有同时期的《牛渚夜泊》及1933年创作的《观音大士》。最被大家津津乐道的是南通叶胥原先生收藏的创作于1934年的《倭子坟京观亭》,占满画面上部的大篇小行书古歌体长诗,写得一气呵成,读来荡气回肠;画面以行书笔法,顿挫墨线写出枯树寒林的矮岗,岗顶置一空亭;用花青淡墨横扫出肃杀荒凉的气氛,自然流露出忧国忧民的家国情怀。是作堪称此时期诗、书、画“三绝”,秉持传统文人绘画特色,独具“逸格”的代表。关于“逸格”,宋黄休复在《益州名画录》中述:“画之逸格,最难其俦,拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模,出于意表,故目之曰逸格尔。”讲的是绘画不斤斤计较于形,不做过多色彩渲染,而是在绘画的格局和呈现方式上更加注重情绪和精神的表达,笔墨承载更加讲究品质高古,飘逸闲散,反映画者直抒胸臆的超然人品,也是典型的文人画所追求的画境。

1972年以后,幼松先生的作品,画种大多是小写意花鸟,题材以竹林、菊丛、牡丹、月季、梅花、紫藤、孔雀、熊猫、鹩哥、麻雀等为主,多数设色,纯水墨的作品较少,双钩塑形法明显多起来。不管是题材还是画法,直接与委身绣品厂设计描画绣稿有关联,而且存世的作品大多数是此阶段的,很多人为他惋惜:如此充满灵性的文人画家,因画绣稿从此染着画工习气。笔者对于此也有思考——

画面染着画工习气也意味着有了俗气,离尘世近了,少了传统文人的冷峻和孤傲。黄幼松画绣稿是为了谋生,画中国画是为了遣兴,二者融合在他身上改变了纯粹文人画家的角色。画绣稿精准的造型、明丽的着色带有明显的民间性,反而丰富了他的艺术趣味。他在题画中多次流露出对扬州画派华喦的倾心:“新罗山人花鸟画尽脱前人窠臼,机杼独运,其神妙处不可仿佛。”华喦就是民间画工出身,但天资聪颖,刻苦问学,具有“诗书画三绝”造诣。黄幼松如同华喦把古法之长、造化之秘与新鲜的审美趣味统一起来,形成了此阶段既重视物象造型而不欺世,又有高度艺术加工的艺术风格。

三

幼松先生的花鸟画,双钩填色与没骨点厾相得益彰,采宋人工笔花鸟的生动意趣,秀逸洗练,雅俗共赏。他的花鸟画既是写意,又是工笔;既非写意,又非工笔,反而彰显了他的个性化特色。他将灵动活泼的花鸟动物形象放置于多样化的自然意境中,明朗而清新。他没有写花写鸟来发泄不平之气,或以怪鸟奇石来讥讽尘世离乱。他寓花鸟以天真之情、天伦之情,如画青青翠竹,一群鸟雀在飞鸣嬉戏;画梧桐知秋,一只鹩哥在驻足张望;画屋檐巢中,一双燕子在互盼含情……其一图一境,构思奇妙,情趣各异。他将人情寄于鸟情,以个性融于画意,再以诗辅画,使书画交融,意趣横生;既有文人气,又不曲高和寡,不管雅士还是凡夫都能得到美的享受。

言为心声,画为心迹。画家的画语不可能掩饰住真实性情和身心状态的,但读此阶段他的画,几乎很少感受到因罹难带来的悲愤和凄苦,带给人的是生机与明丽,由此想到了艺术的怡情迁化,就其本人而言,一笔笔依形的点厾、一幅幅画境的创设,何尝不是他最快乐平静的时光?这是一种身心的寄托、一种生命仪式的转化,犹如劳累困顿中的一缕霞光,是对现实苦难的创造性超越。但慢观细品,隐隐地觉得幼松先生有讨好世俗的可能,也许这是一种违心的无奈,在那样一个特殊的年代,面对如此高压,又能奈何?这是对人性摧残,使人心扭曲的很好注解。

艺术圈里的后人在说:如果黄幼松先生再多活十年,相信他蒙难后积累的生活阅历和描画绣稿的造型锻炼肯定会孕育出更加绚烂多姿的艺术形象,创设出更加悠远深长的艺术意境……可天不假年已成憾,幼松先生应该在遥远的天国感受到了后人对他的祝福。