◎逸父

朱玮是汪为霖晚年最亲密的诗友。嘉庆二十二年(1817)初冬,他与黄楚桥一起联舟从如皋来访文园,与汪为霖相识,两人“一见如平生欢”。此后,朱玮寓居文园,直至汪为霖去世,他们在一起共度了六年时光。

汪为霖对朱玮的依赖无以复加。从第一次见面开始,就喜欢上了这位通州诸生,待到梅花初放时,才放他回家过了年,并邀请来年春馆于文园。就在朱玮回五山的那段日子里,汪为霖还诗筒频寄,隔空唱和。第二年的三月初三,上巳节,落花沾屐,朱玮如约而至。五十六岁的汪为霖高兴坏了,下榻扫尘,特地在梅花树下摆了一桌酒席。“喜君来酌满金罍,金罍满酌花前杯。我欲问花花不语,握手一笑欢如许。但愿年年春到梅花开,与君诗酒千万回。”的确,仅这首《喜石甫至馆索和》,他就一叠再叠,一口气连叠了六韵,甚至说“我愿执经频问字”。汪为霖何许人?十七岁为刑部郎中;二十二岁总办秋审;二十五岁扈跸滦阳,阅射布靶,被赏戴花翎;二十六岁出任广西思恩府知府,其后,又任镇安知府、广西盐法道、山东兖州知府,署山东督粮道、兖沂曹济道。四十余岁退居林下,与孙星衍、洪亮吉、赵怀玉、赵翼、吴锡麒、钱泳等诗酒往还。他的诗,标写性灵,自抱风骨,很年轻时,袁枚、蒋士铨、李宪乔等人就激赏不置。如今,这位主东南坛坫数十年的诗坛前辈,却对朱玮这样一个布衣青眼有加,好得有点过分,一场秋雨,一弯新月,一朵花开,一声虫鸣,都要急着与之分享,倾诉他心中的那三十六陂春水。究其原委,他在《和朱石甫见寄原韵》中说得明明白白:“我笑与君同癖嗜。”有一段时间,汪为霖身体不好,不能出晤接杯酒之欢,朱玮就用文字传递花底莺语,汪为霖也以诗为笺,小书童的进进出出,跑出了文园最富诗意的一页。朱玮住于西阁,两人近在咫尺,如果几天不见,就如隔三秋。汪为霖有一首《不晤石甫已旬日矣,寤寐之思每不能释,幸倡和酬答络绎往来,虽未见面而时获见心文字,因缘信有之也》,说“南枝对西阁,清夜几回看”,两人简直就同热恋中的少男少女,本来无所谓的细碎时光,也变得一寸光阴一寸金了。翻开汪为霖的《小山泉阁诗存》,虽说交游遍海内,但他写给朱玮的诗,最多。

汪为霖号春田,朱玮喜欢喊他春翁。他是久慕汪为霖大名的,第一次到文园,就写下“久结登龙愿”“长揖识荆州”的诗句。坐馆文园后,除了诗文唱和,他还帮助校对《东皋诗存》,整理《小山泉阁诗存》。沈涛、杨铸、李畹兰、葛廷荣等一干人来访,他茶前酒后,忙个不停,有些人就是追着他来的。季标画了《文园十景图》《绿净园四景图》,他用寸楷为每一幅图题诗。汪为霖为徐雪门“味根园”题额,季标作图,他也有长诗记之。“尔我花间冰雪心,门外炎风吹不热。”琴俦酒侣间的高情厚谊,让朱玮内心丰盈,拦住了许多门外的纷纷扰扰,却无法抵挡时间的衔枚疾走。道光二年(1822)十月初八日子时,汪为霖卒于文园,时年六十。他的离世,让朱玮掉进巨大的空白里,作《壬午岁暮有感》两首哭之,哀痛至极。谁知刚送走今天,扑面而来的又是昨天。就在第二年春,当他看到汪为霖绝笔时所画的墨竹扇面,再也无法压制心头的悲痛:“竹楼风景浑如昨,愁听春林泣杜鹃。”天上的春云与远处的笛声,竟然也冷得飞不起。道光六年的花朝节,他把汪为霖写给他的诗稿,精心装裱成一册《汪春田先生简翰》,在扉页,他写下“感深畴昔”四个字。道光十三年与二十年,他两次参与点校刻印《小山泉阁诗存》,此乃汪为霖一生的心血凝结,他必须一字一句,竭尽全力。“因缘文字非须臾”,这是朱玮在《次春田居停就花小酌对月言怀诗韵》长诗里写下的一句话。那一次文园的梅花开得特别早,汪为霖却在病中,不得与朱玮共吟赏。朱玮告诉春翁,时间可荣可枯,而我与你的友谊永远碧绿。

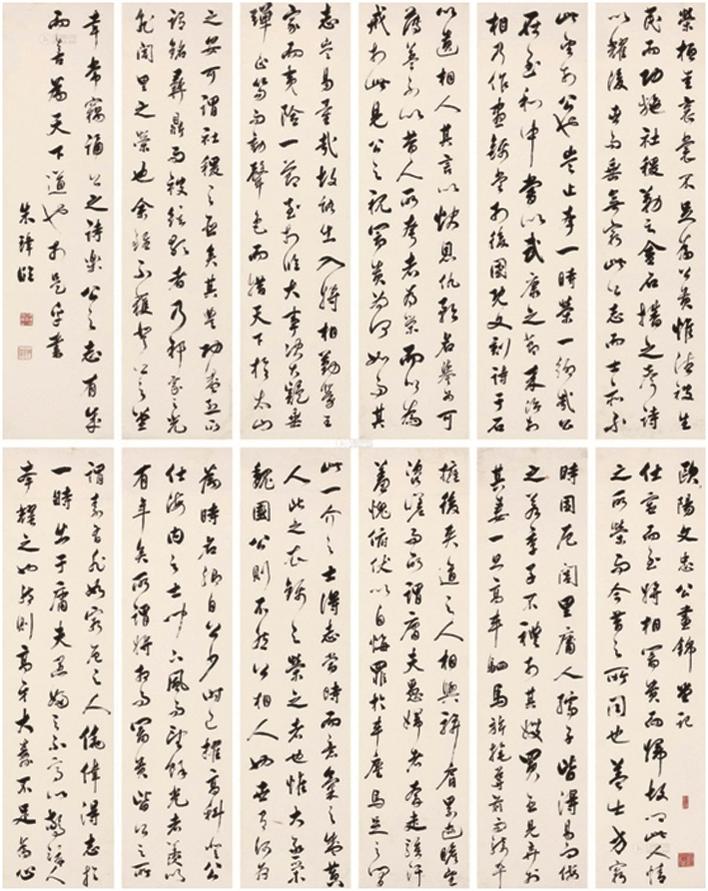

因为文园,也因为汪为霖,我一直想找一件朱玮的墨迹,通州四家虽然声名响亮,但他们的东西真不多见。有一年,我见到一个朋友有朱玮十二巨屏,便毫不犹豫倾囊买下。此屏通篇书欧阳修的《昼锦堂记》,笔法奇纵,字大如碗,飞动之极,无一字松懈。王藻说朱玮“少即工书,初规仿衡山,后乃入香光之室,善作擘窠大字,姿态遒媚”。确实,如果没有几十年的真功夫,是绝对写不到这个程度的。这十二巨屏,有散花满地的绚丽,有万壑奔流的气势,我认为是朱玮最为精彩的作品。

没有创作时间,也没有上款人,不知道与文园有没有关联,这又有什么关系呢?它是我购买的神秘车票,可以跨越时间河流,去往昔日的园林。在无边的春愁里,看他们喝酒、弹琴、写字、画画,听他们窃窃私语。