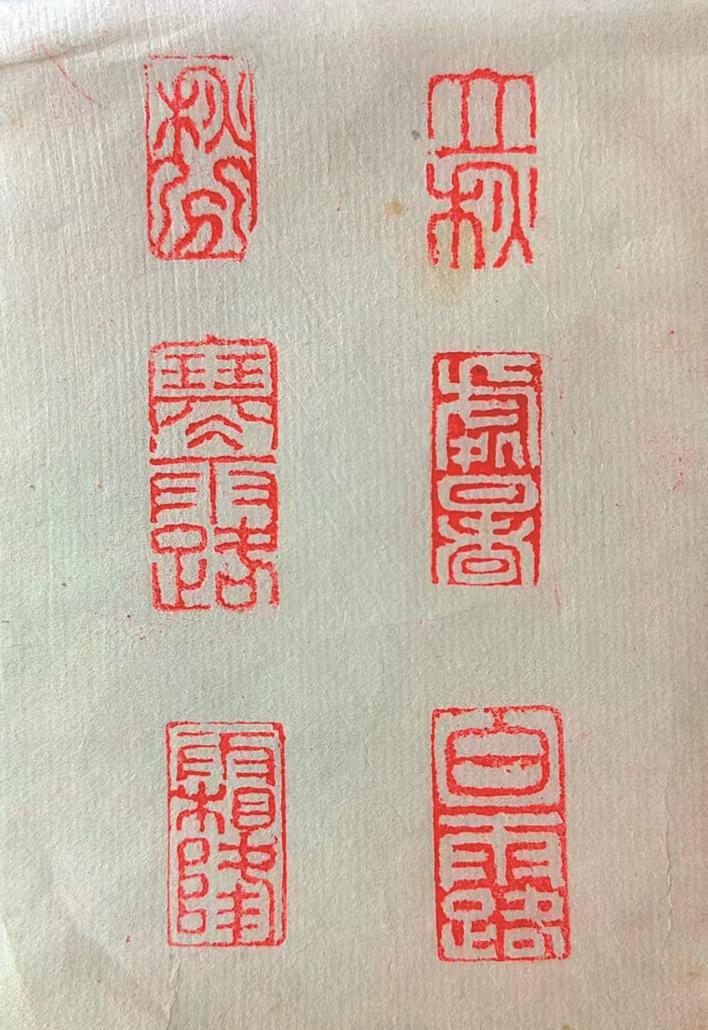

“春分节气来临之际,我终于刻完了二十四节气篆刻作品。”昨天,81岁的篆刻达人黄铁生说。黄老是南通包装装潢厂退休职工,20世纪60年代中期,该厂开始生产瓦楞纸箱,他使用刀具等器械制作相关模具,为退休后学习篆刻打下了基础。

2019年9月,黄铁生在市老年大学篆刻班学习,篆刻名家王树堂是授课老师。王树堂是中国书法家协会会员,西泠印社社友会成员,师承现代著名书画家、篆刻家、艺术教育家王个簃,数十年间创作专题印谱36组,刻印万余枚。

黄铁生家住崇川区虹桥新村,卧室就是工作室,床在房间左侧,右侧小桌上放着篆刻工具和印石。“我每天刻印两小时左右,5年多来创作了700余方作品。”黄铁生笑着说,这些篆刻作品陈列在家中,看起来挺有气势。

“春风又绿濠东岸”“南窗一夜听春雨”“梅林春晓”……最近一段时间,黄铁生创作了数十方尽显通城春意盎然的印章。这些作品有朱文,也有白文,这是篆刻的两种不同印章形式,主要区别在于印文的线条是凸起还是凹陷。

家人全力支持创作

当年,黄铁生在工作中与一名秀外慧中的女同事崔庆云相识、相恋。通城知名书画篆刻家陈曙亭的夫人,与他们也是同事。1966年,黄铁生与崔庆云结婚时,陈曙亭为他们刻了一对姓名章。这两方印章,黄铁生和崔庆云珍藏至今。

崔庆云说,老伴不抽烟,也不能喝酒,没有不良嗜好,“这几年,铁生潜心钻研篆刻,我很支持他”。黄铁生埋头刻印章时,崔庆云就把家务打理得井井有条,做好后勤保障。

“女儿也很支持我刻印,她从网上选购石料,一买就是一堆。”黄铁生透露了一个小“秘密”,这些石料大多数有点瑕疵,所以价格便宜。值得一提的是,黄铁生年轻时用惯了刀具等器械,晚年刻印章从来没伤过手,这是较为少见的。

随着气温升高,通城的梅花正处在最佳观赏期。漫步梅林间,空气中弥漫着阵阵清香,沁人心脾。“前几天,我和老伴去濠东绿苑赏梅,回家后就创作了一方篆刻作品。”黄铁生说,创作篆刻作品也要契合时令与节气。

记录城市发展变迁

篆刻是一门综合性很强的艺术,直溯文字渊源,旁通书、画之理,方寸之间散发着强烈的艺术感染力。“闲暇时光,我喜欢吟诵唐诗宋词,这对篆刻创作大有裨益。”黄铁生介绍,这几年,他还篆刻了百余个老地名作品,记录城市发展变迁历程。

“南通有三塔,角分四六八。两塔平地起,一塔插云霄。”这首民谣,许多南通人都耳熟能详。“三塔是光孝塔、支云塔、文峰塔,我创作过三塔篆刻作品。”黄铁生说,三塔历史各异,都是江海大地的历史文化标识,见证着南通城的成长历史。

黄铁生篆刻的通城老地名印章还有不少与张謇有关,如“烟锁虞楼”“赵绘沈绣”“灵山胜境”等。虞楼位于马鞍山东岭之巅,见证了张謇与翁同龢笃厚的师生情谊。赵绘沈绣之楼紧邻狼山北麓天祚岩题名坡,1917年,张謇将这里恢复重建,用于珍藏历代观音画像及绣像。1926年,张謇将剑山药师庵改建为文殊院,并题楹联“无慧剑,有慧剑;非灵山,即灵山”。

“老地名既是一座城市里的空间坐标,也是文化的标识,更是乡愁的记忆。”黄铁生介绍,他篆刻这些作品之前都到现场采风并用手机拍照,创作完成后在微信朋友圈发布,“篆刻作品就‘贴’在照片上,相得益彰”。本报记者尤炼