□赵明远

李约瑟(Joseph Heedham,1900—1995)是誉满全球的中国科学技术史专家,“四大发明”的提出者,多卷本《中国科学技术史》(Science and Civilisation in China,简称SCC,又译为《中国的科学与文明》)的主编。1954年,《中国科学技术史》的第一卷由剑桥大学出版社出版。当这部杰作引起世人的瞩目之时,该书唯一的合作者王铃也得到了学界关注。

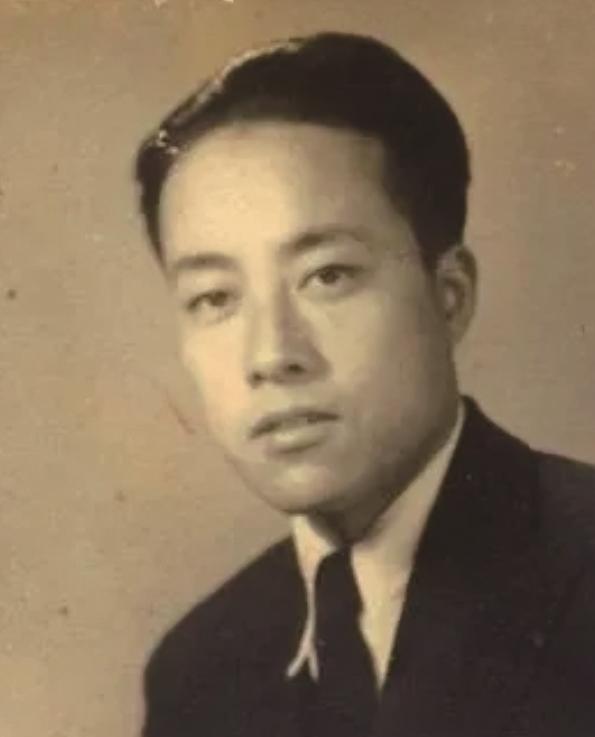

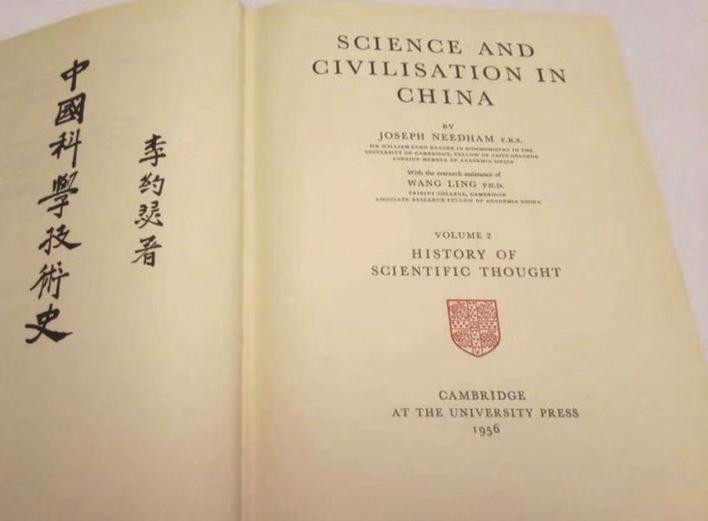

上图左起:年轻的王铃;《中国科学技术史》第一卷扉页,印着唯一协助者王铃的名字(With the research assistance of WANG LING);王铃与李约瑟。

一

王铃(1917—1994),字静宁,江苏南通人。

1936年王铃从南通中学毕业后考入中央大学历史系,毕业后进入傅斯年主持的历史语言研究所。1943年,经傅斯年的介绍,王铃结识了正在四川李庄访问的李约瑟。王铃的博闻强识很快得到了李约瑟的赏识。1946年,在李约瑟推荐下,王铃获英国文化协会的奖学金赴剑桥大学三一学院留学,后获得博士学位。1947年,陶大镛在伦敦发起成立了民盟英国支部,王铃是成员之一。1948年,李约瑟邀请王铃协助他开展中国科技史研究工作,由此开始了他们长达十年的密切合作。

《中国科学技术史》第一卷扉页在著者李约瑟的名下,印着唯一协助者王铃的名字(With the research assistance of WANG LING)。在该书的序言中,李约瑟用很长的篇幅,叙述了王铃在编纂过程中的贡献:

“在本书的整个准备时期中,我得到了我的朋友王铃(王静宁)在研究古籍方面的帮助。1943年我在四川李庄拜访当时疏散在那里的前中央研究院历史研究所时,第一次遇到他。当时我做的一次有关科学史的演讲激发他去研究中国早期的火药和火器史,这一工作他在复旦大学(北碚)担任历史系讲师时还继续进行……王铃先生和我两人都感到应该在这里说明一下他在这七年多时间内对本书所作帮助的性质。首先,他在中国史学研究方面的专业训练,在我们日常的讨论中,一直起着很大的作用。由本书第一次译成英文的中国文献,其英文初稿十之七八是他翻译的,然后我们两人一同来详细讨论校核,往往经过多次修改才最后定稿。别人的译文,我们两人必须核对中文原书后才加以采用。王铃先生还花费许多时间去查找、选取和浏览各种原先认为有用的材料,从这样的探究中往往又发掘出一些资料,对这些资料我们再从科学史的观点仔细地审查,然后确定它的价值。许多烦琐的图书馆工作,如各种索引和编目工作,都由他负责。假使没有这样一位合作者的友谊,本书即使能出版,也将推迟很久,而且可能会出现比现在更多的错误。”

此后,《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》、第三卷《数学、天学和地学》分别于1956年,1959年出版,其扉页上依然印着唯一协助者王铃的名字。只是从第三卷开始李约瑟将协助的用词从With the research assistance of改为With the collaboration of,更强调了他们间的合作关系(大陆中文译本均译为“协助”)。这也许表明王铃在其中合作地位的提高,也显示出李约瑟对协助者的尊重。

二

到1957年时,因为一些复杂的原因,李约瑟和王铃的合作发生了变化,王铃最终选择了离开。

1954年,中国科学院成立了中国自然科学史研究委员会,准备组织力量进行中国科技史的史料搜集、整理和研究工作,并物色和培养科技史研究专门人才。中国科学院已经注意到王铃的作用,并正式邀请王铃回国。1955年11月,中国科学院以竺可桢副院长的名义,邀请王铃在李约瑟的工作告一段落后归国,同时中国科学院还让王铃的弟弟、在中国科学院语言研究所的王均给王铃写信,要他立即回国。

竺可桢、王均的信引起了李约瑟的担忧。他担心王铃离开会影响他的中国科技史著述事业。为此,他亲笔给王铃的母亲周企班写了一封信,信中写道:

“我深知这几年您的渴望,渴望着您儿子的归来。但请让我向您讲述,他现在的工作,为贵国文化发扬祖宗的光荣,我们的书将引起世界各国对中华民族的崇敬,将增进各国对中国的友谊。这书将译成法、意、日各种文字,翻译的工作已在进行。这一切都说明其重要性远胜王铃回国。也许您会诧异为什么我需要他的帮助,希望他始终其事。请让我向您解释。这部书包括范围浩如烟海,世无万能博士,我一人孤掌难鸣,今乃有中国史学家与西洋科学家携手,如此理想条件,自然可竟全功。我想您也一定体念到王铃和我合作之重要……我们的合作,将使王铃的名字,流芳百世,誉满全球。这一点任何母亲都不会反对的。”

次日,李约瑟又分别写长信给竺可桢、王均,以及中国科学院郭沫若院长,介绍《中国科学技术史》的整体计划和撰著进展,解释王铃必须留在剑桥的原因。周企班如何答复的现在已无法得知,但李约瑟的努力感动了郭沫若、竺可桢等中国科学院负责人。为了支持李约瑟的工作,中国科学院决定给予王铃副研究员的名义,由中国科学院支付薪水给王铃,让王铃留在李约瑟身边工作,暂定为期三年。1956年到1957年初,中国科学院实际支付了王铃两年的工资和津贴近1200英镑[同上]。而另有记载王铃共收到中国科学院汇寄的2000英镑——这在中国当时的经济条件下是一笔不小的特别开支。1956年,王铃在剑桥大学三一学院获得博士学位,而这时李约瑟和王铃的合作也出现了裂痕,并在次年离开了剑桥。

关于王铃离开李约瑟的原因,李约瑟研究专家震丹(又名:王国忠)认为:主要起因是王铃在英国的婚姻受挫,导致他心情颓丧,无意研究与写作所致。另据王铃表弟陈种的回忆,王铃当时已计划回国,甚至为了回国“不惜与妻子离婚,亲手把儿子忍痛送人”,其中的伤痛可想而知。中国科学院汇款也用在了离婚诉讼以及一场交通事故的官司上了。在无法挽留王铃时,李约瑟支持他回国工作,同时在物色继任的合作者。此间,鲁桂珍从巴黎联合国教科文组织来到了剑桥协助李约瑟,后来她成为李约瑟的第二任妻子。然而,决定离开剑桥另谋生路的王铃在1957年春夏之交又对归国“颇有顾虑”,而后应聘前往澳大利亚国立大学任教。

王铃离开后,李约瑟对他的前途深为担忧,并对他未能发挥自己的才华感到遗憾。他在1958年致好友路易·艾黎的一封长信中袒露了心迹:

“我很抱歉地告诉你,王铃现在实际上已经停止和我一起工作了……特别令人失望的是,这件事发生在中国科学院再次负担他薪水以后。我们过去几个月都曾劝过他,要他回到中国科学院去做研究员,这对他说是最好不过的事。但他不接受别人的建议,而我们也无法预料他的后果如何。事情今年就会有头绪的,也会很快的,因为中国科学院的薪水也快完了,但可能他会收到请柬到马来西亚或世界其他某个地方去,届时我可真不知他是否会再做出什么出色的工作来。我真认为这是一种悲剧,他的才华及卓越的能力会这样荒废掉。但你自己也会很清楚地了解,纵令在最好的社会条件之下,如果要决定别人的生活方式也是不可能的。当你处在西方社会的‘原子气氛’下,要劝那些自己失去意志力的人们做正当的事情,当然更是不可能的。我们只希望他能走正确的道路。”

在主客观各种因素作用下,王铃没有能继续留在李约瑟身边工作,也没有能够回到祖国。

三

王铃的离开虽然影响了《中国科学技术史》编纂的工作,但他与李约瑟长达10年密切合作以及为此书所作重要贡献,让王铃的名字继续出现在后面出版卷册上。1962年,第四卷第1分册《物理学》出版,扉页上除协助者王铃外增加了一位“部分特别贡献”的罗乃诗(K.G.Robinson),1965年出版第四卷第2分册《机械工程》依然印有唯一协助者王铃。1971年出版第四卷第3分册《土木工程与航海技术》有两位协助者,除了王铃,还有一位是鲁桂珍。

第四卷三个分册的出版持续了9年,李约瑟在三个分册的“作者的话”中,一再回顾了他们“十年之久的富有成果的合作”,虽然此时王铃已经离开剑桥多年:

“1957年初,当王铃(王静宁)博士离开剑桥前往澳大利亚国立大学(现在他在那任中国语言和文学副教授)时,一段十年之久的富有成果的合作宣告结束。我们谁都不会忘记这个计划开始的年代,那时我们的组织刚开始行动,我们前进时不得不解决无数的问题(当时设备比现在差得多)。在这一册中,王铃博士主要承担了(c)(g)(i)各节的工作。”

四

20世纪70年代,《中国科学技术史》的第五、六卷开始进入初编阶段。李约瑟深感精力不济,于是改变了编写方针,采取合作编写,即约请不同的专家分头撰写书稿。

编写计划中,第五卷的第1分册的内容“火药篇”本是交给王铃来撰写的,因为王铃介入科技史的研究就是从研究火药开始的。1943年王铃在李庄听到了李约瑟关于中国古代火药和火器成就的演讲,之后便产生了研究的兴趣。不久,王铃就用英文撰写了他的第一篇论文《火药与火器在中国的发明和应用》,并寄送给李约瑟。该文在1947年发表于国际科学史权威刊物《Isis》第37卷上。正因为此,出于对王铃的了解和信任,李约瑟邀请了远在澳大利亚的王铃来撰写这一分册。

然而王铃负责的这一部分长时间停留在资料搜集阶段,而迟迟不能交稿。这种延误这给李约瑟和出版社带来了很大的困扰,以至于不得不把这一分册的出版计划往后推延。有论者指出:王铃不擅长用英文写作,而长于中国古代文献资料的选择与甄别。离开了李约瑟的王铃,肯定有一种英雄无用武之地的感觉,这也许可以解释延误的部分原因。

几经波折以后,李约瑟和出版社决定委托另一位科技史专家何丙郁先生来撰写这一部分(何丙郁在1990—2002年成为剑桥李约瑟研究所的所长)。何丙郁的“火药篇”初稿完成后,王铃利用休假的机会,携家眷到访剑桥,李约瑟专门为王铃准备了一间办公室,好让他专心审读何丙郁的稿件,提出意见。王铃提出的问题和意见写得相当简单,李约瑟虽感不足但仍很重视。后来经过他的认真核实修改、补充完善,于1986年作为第五卷的第7分册《军事技术:火药的史诗》出版。在此过程中,李约瑟曾和何丙郁的一次通信,不仅讨论了王铃的署名,同时也表露了难以挽留王铃的遗憾,其中无不体现了对王铃的深刻的理解、尊重和包容。特别要指出的是,在这封信的信头上,李约瑟用红笔标上了“保密”字样,以保护王铃与出版商间的合作关系不受影响。

第五卷的第7分册《军事技术:火药的史诗》写明为李约瑟著,何丙郁、鲁桂珍、王铃协助。在“作者的话”中,李约瑟再次回忆了他和王铃结识和合作的过程:

“本分册已经酝酿了43年。1943年6月4日,黄兴宗和我从五通桥出发,沿岷江和长江作了颇为冒险的旅行之后在四川李庄落脚。这个可爱的小城附近,有中德合办的同济大学,还有战时疏散的中央研究院历史语言研究所。它们当时分别由两位极著名的学者傅斯年和陶孟和领导,我有幸与他们相会。与之相邻的则是由李济领导的疏散到这里的国立考古博物馆,以及梁思成领导的中国营造学社。一天晚上,谈话话题转向了中国火药的历史,于是傅斯年亲手为我们从1044年的《武经总要》中,抄录出了有关火药成分的最早刻本上的一些段落,那时我们还没有《武经总要》一书。也正是在李庄,我第一次遇到了王铃(王静宁),他后来成为1948—1957年我在剑桥写作《中国科学技术史》的最初的合作者。当时他是中央研究院历史语言研究所的一位年轻的研究工作者,并使火药史,包括其所有的分支,成为他终身研究的课题。后来,他从事了一项崇高的职业,成为堪培拉澳大利亚国立大学高级研究所的研究教授。”

第五卷的第1分册后改为《纸和印刷》,由钱存训撰写,并于1985年出版。然而,在这本已与王铃无关的分册的序言中,李约瑟依然回顾着他与王铃的合作,他写道:

“《中国科学技术史》多卷本的写作,始于约三十六年前的1948年。当时我先后从中国和联合国教科文组织任满回到剑桥。和我一起写作本书的第一位合作者是王铃(王静宁)。八年以后,鲁桂珍从巴黎来此接替这一课题总副手的职务,直到今天。王铃侧重数学和化学,鲁桂珍侧重医学和生物学……”

除了第五卷第7分册,1995年出版的第6分册,王铃也被署名为3位协助者之一。

五

李约瑟的《中国科学技术史》是一项历时数十年的庞大工程,其编纂出版计划也在不断调整扩充之中。按照已有的出版计划,这是一部包括七卷(前三卷未分册)28个分册鸿篇巨制,目前已出版了25册。在前三卷以及第四卷各分册、第五卷的两个分册中均有王铃的署名,这从一个侧面反映了王铃对该巨著的贡献。而从李约瑟的笔下,我们更能知道王铃在协助编著《中国科学技术史》中的贡献、李约瑟对他的赏识、理解、耐心和细致呵护,两人高尚的学术道德,以及所结下的深厚友谊。

1994年6月7日凌晨,王铃在家乡南通突发心脏病去世,数月后的1995年3月24日,李约瑟在剑桥的李约瑟研究所去世。

在去世之前,李约瑟已经为全书最后一册即第七卷第2分册《结论与反思》预写了序言。在这份最后的序言中,李约瑟向以王铃为首的合作者们表达着真诚的感谢:

“该到我们表达感谢的时候了……我也不能忽视那些在过去各卷的制作中曾给予过极大帮助的人——王铃、鲁桂珍、布卢、罗乃诗、古克礼和许多其他的人,图书信员、秘书,其中还包括戴安娜·布罗迪、园丁、行政管理者、信托人,尤其是我们剑桥大学出版社的朋友们,自项目开始以来他们始终不懈地给予支持,还有那些在注释中提到的人……”

2004年,这册《结论与反思》终于出版了,此时王铃已经去世了10年,而《中国科学技术史》的读者们依然可以在这部新著中读到李约瑟写给大家的那个不应被忘记的名字——王铃。