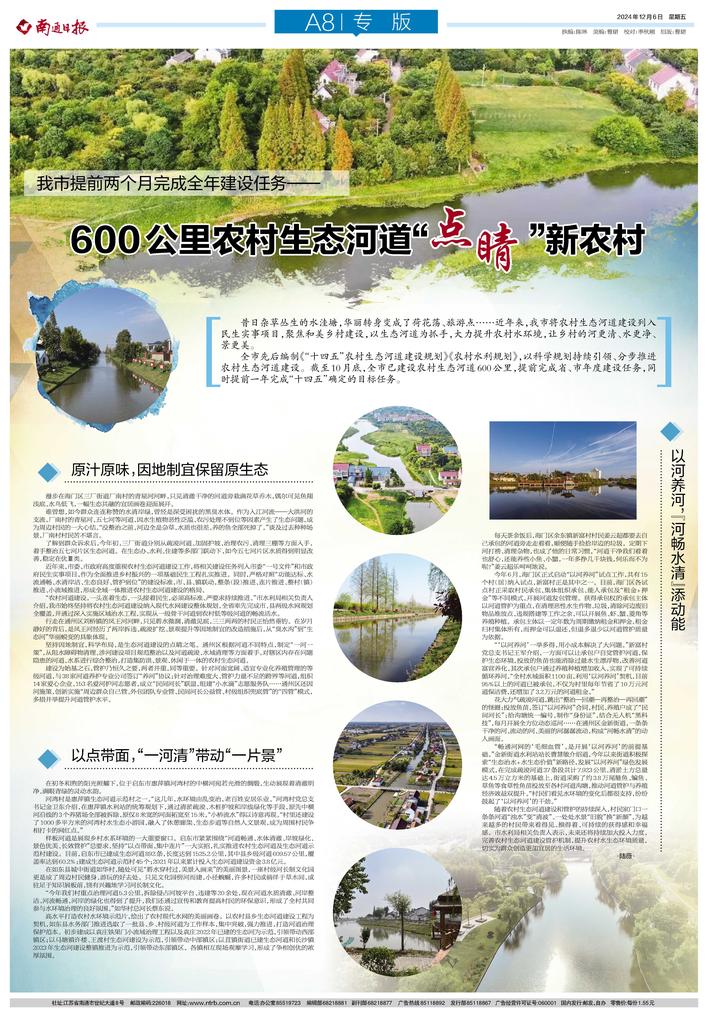

漫步在海门区三厂街道厂南村的青星河河畔,只见清澈干净的河道旁栽满花草乔木,偶尔可见鱼翔浅底,水鸟低飞,一幅生态共融的宜居画卷迎面展开。

谁曾想,如今群众连连称赞的水清岸绿,曾经是深受困扰的黑臭水体。作为入江河流——大洪河的支流,厂南村的青星河、五七河等河道,因水生植物恶性泛滥、农污处理不到位等因素产生了生态问题,成为周边村民的一大心结。“没整治之前,河边全是杂草,水质也很差,养的鱼全部死掉了。”谈及过去种种场景,厂南村村民苦不堪言。

了解到群众诉求后,今年初,三厂街道分别从疏浚河道、加固护坡、治理农污、清理三棚等方面入手,着手整治五七河片区生态河道。在生态办、水利、住建等多部门联动下,如今五七河片区水质得到明显改善,稳定在优Ⅲ类。

近年来,市委、市政府高度重视农村生态河道建设工作,将相关建设任务列入市委“一号文件”和市政府民生实事项目,作为全面推进乡村振兴的一项基础民生工程扎实推进。同时,严格对照“功能达标、水流通畅、水清岸洁、生态良好、管护到位”的建设标准,市、县、镇联动,整条(段)推进、连片推进、整村(镇)推进、小流域推进,形成全域一体推进农村生态河道建设的格局。

“农村河道建设,一头连着生态,一头接着民生,必须高标准、严要求持续推进。”市水利局相关负责人介绍,我市始终坚持将农村生态河道建设纳入现代水网建设整体规划,全省率先完成市、县两级水网规划全覆盖,并通过深入实施区域治水工程,实现从一级骨干河道到农村低等级河道的畅流活水。

行走在通州区刘桥镇的凤王河河畔,只见碧水微澜,清澈见底,三三两两的村民正怡然垂钓。在岁月静好的背后,是凤王河经历了两岸拆违、疏浚扩挖、景观提升等因地制宜的改造措施后,从“臭水沟”到“生态河”华丽蜕变的具象体现。

坚持因地制宜,科学布局,是生态河道建设的点睛之笔。通州区根据河道不同特点,制定“一河一策”,从阻水障碍物清理、涉河建设项目规范整治以及河道疏浚、水域清理等方面着手,对辖区内存在问题隐患的河道、水系进行综合整治,打造集防洪、景观、休闲于一体的农村生态河道。

建设为始基之石,管护乃恒久之要,两者并重,同等重要。针对河面宽阔、适宜专业化养殖管理的等级河道,与38家河道养护专业公司签订“养河”协议;针对治理难度大、管护力量不足的跨界等河道,组织14家爱心企业、153名爱河护河志愿者,成立“民间河长”联盟,组建“小水滴”志愿服务队……通州区还因河施策,创新实施“周边群众自己管、外包团队专业管、民间河长公益管、村级组织兜底管”的“四管”模式,多措并举提升河道管护水平。