每天茶余饭后,海门区余东镇新富村村民姜云超都要去自己承包的河道旁走走看看,顺便随手捡拾岸边的垃圾。定期下河打捞、清理杂物,也成了他的日常习惯,“河道干净我们看着也舒心,还能养些小鱼、小蟹,一年多挣几千块钱,何乐而不为呢?”姜云超乐呵呵地说。

今年6月,海门区正式启动“以河养河”试点工作,共有15个村(居)纳入试点,新富村正是其中之一。目前,海门区各试点村正采取村民承包、集体组织承包、能人承包及“租金+押金”等不同模式,开展河道发包管理。获得承包权的承包主体以河道管护为重点,在清理恶性水生作物、垃圾,清除河边废旧物品堆放点、违规搭建等工作之余,可以开展鱼、虾、蟹、菱角等养殖种植。承包主体以一定年数为周期缴纳租金和押金,租金归村集体所有,而押金可以退还,但退多退少以河道管护质量为依据。

“‘以河养河’一举多得,用小成本解决了大问题。”新富村党总支书记王军介绍,一方面可以让承包户自觉管护河道,保护生态环境,投放的鱼苗也能消除过量水生漂浮物,改善河道富营养化,其次承包户通过养殖种植增加收入,实现了可持续循环养河。“全村水域面积1100亩,利用‘以河养河’契机,目前95%以上的河道已被承包,不仅为村里每年节省了10万元河道保洁费,还增加了3.2万元的河道租金。”

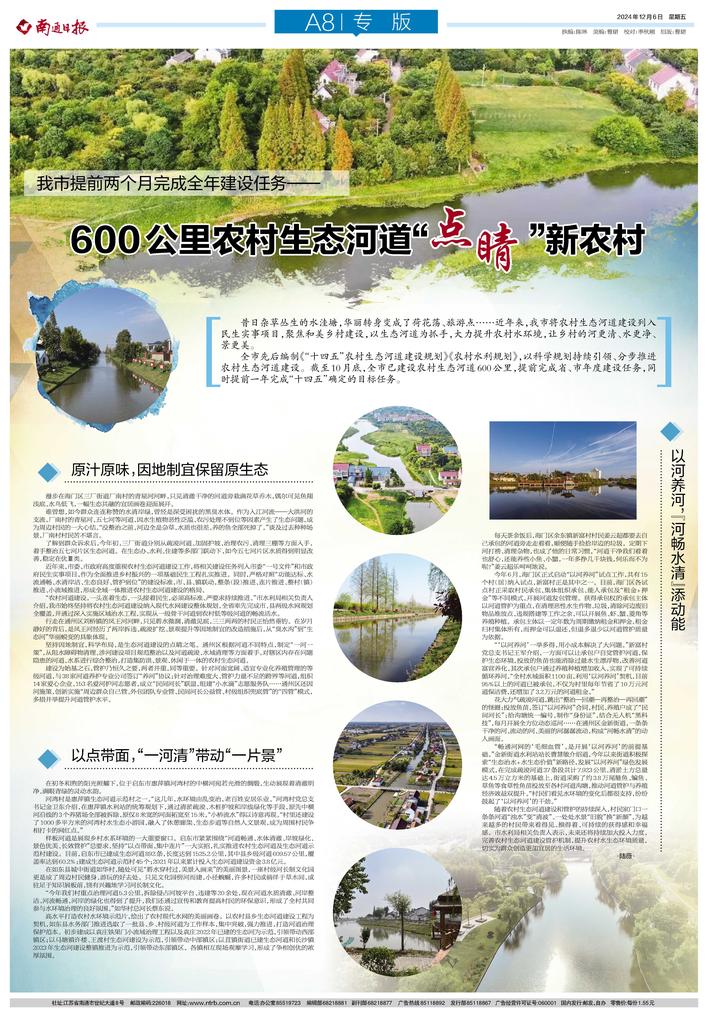

花大力气疏浚河道,跳出“整治—回潮—再整治—再回潮”的怪圈;投放鱼苗,签订“以河养河”合同,村民、养殖户成了“民间河长”;给沟塘统一编号,制作“身份证”,结合无人机“黑科技”,每月开展全方位动态巡河……在通州区金新街道,一条条干净的河、流动的河、美丽的河潺潺流动,构成“河畅水清”的动人画面。

“畅通河网的‘毛细血管’,是开展‘以河养河’的前提基础。”金新街道水利站站长曹慧敏介绍道,今年以来街道积极探索“生态治水+水生态价值”新路径,发展“以河养河”绿色发展模式,在完成疏浚河道37条段共计7.923公里、清淤土方总量达4.5万立方米的基础上,街道采购了约3.8万尾鲢鱼、鳊鱼、草鱼等食草性鱼苗投放至各村河道沟塘,推动河道管护与养殖经济效益双提升。“村民们看见水环境的变化后都很支持,纷纷鼓起了‘以河养河’的干劲。”

随着农村生态河道建设和管护的持续深入,村民家门口一条条河道“浊水”变“清波”、一处处水景“旧貌”换“新颜”,为越来越多的村民带来看得见、摸得着、可持续的获得感和幸福感。市水利局相关负责人表示,未来还将持续加大投入力度,完善农村生态河道建设管护机制,提升农村水生态环境质量,切实为群众创造更加宜居的生活环境。

·陆薇·