□文武

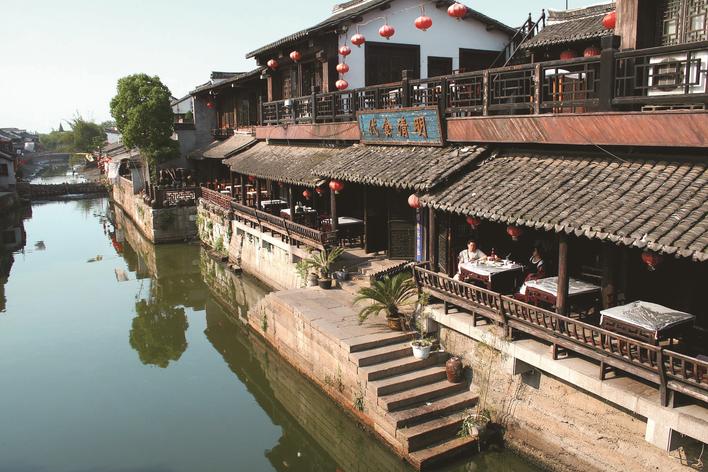

在江海平原的农村,人们大都沿河而居。蜿蜒而伸的沟河旁,一个个形状各异的河埠头便成了乡村特有的风景。

河埠头,又叫水桥头、河桥头,是家家户户在河沿搭起来,方便到河边洗衣、打水、洗菜、浇灌等日常劳作而用的一种站台。河埠头大都用水泥板铺成。比如常见的一种就是,在河沿上,先是几个台阶,再往下就是一长块带有花纹的水泥板,由一个H形水泥支架支着,牢牢横在水面上。

河埠头曾经是连接人与水的载体。

童年的记忆里,在没有自来水的日子,家家的灌洗都是在河埠头上进行的。天亮的时候,父亲就会挑着水桶拾级而下,挑上清清的河水,倒进家中的水缸。母亲会端一大盆的脏衣服,搬上矮凳,坐在河埠头上,就着河水洗衣服。中午的时候,母亲会在河埠头淘米洗菜。夏夜晚饭过后,父亲会候到暑气消退,趁着月色,拿提桶到河埠头拎起一桶桶的河水,去浇灌家中的一畦菜地。

每天饭后洗碗洗盆,也都是到河埠头上进行的。用抹布搅着河水擦几下,碗上清清爽爽的,没一点油腻,几乎不要用洗洁精。抹布在石阶上用力搓几下,再在水中漂洗一下,也变得干干净净。那时候的河水清澈见底,芦青茭白,鱼游其间。

春天来了,我们最喜欢到河埠头钓鱼、摸螺蛳。河埠头要数鳑鲏鱼和穿条鱼最多、最活跃。在河里淘米时,把淘米箩沉入水中,鳑鲏鱼、穿条鱼会争先恐后窜入篮中偷米吃,两三分钟时间后轻轻拎起淘米箩,总有几条鱼被轻松拿获。在油菜花开的季时节,我们在河埠头石缝中用手抓摸土步鱼;或者用缝衣针自制鱼钩,穿上蚯蚓作为鱼饵去钓,基本上是一钓一个准。

夏季的河埠头,是孩童们欢乐的宝地。人坐在河埠头上,脚没入凉爽的河水中,仼凭小鱼儿在脚下及周边绕着水花追逐、跳跃、戏耍。会游泳的孩子把河埠头当跳台,跃入水中尽情地游玩,不会游泳的小孩则双手趴在河埠头的石板上学游泳,河埠头边孩子们的欢笑声此起彼伏。有时,孩子们玩得时间久了还不肯上岸,要大人们拿着长长的竹竿来追打才肯上来。一些大人干活回来,嘴里呼呼地吐着热气,一到河埠头边也会迫不及待地跃入河里,享受那河水的清凉。

秋季收获后的农闲时节,妇人们三三两两地蹲在河埠头上刷洗。她们两手不停,嘴里也没闲着,或靠近一些压低声音密语,或隔着河与对岸也在河埠头上的女人大声交流。在河埠头上聚一聚聊一聊,不但能拉近邻里间的距离,有时还能更快地消除隔阂,和睦彼此关系。

冬天,西北风猎猎作响,水面结冰了。孩子们来到河埠头,把冰敲下来拿起来照着阳光玩,甚至直接把冰块塞到嘴里,那种冰冰凉的感觉特别爽快。三九天,河面上冰结厚实了,小伙伴们便从河埠头走向河中间的冰面,放心地走上几圈。

河埠头带着我的乡愁,也可以说是一种水乡文化,它能把当地的风俗习惯和生态面貌呈现出来。乡村的河埠头离现在已经很远,却仍能真切地让我感动。那是遥远的关于生命的梦痕,那是温情的一声喟叹,甚至可以说是乡村文化的根脉。

不知从什么时候开始,家乡的河水不再清澈,农户家里也都通上自来水,妇人们不再去河埠头洗刷,孩子们也不再去河埠头上玩耍,河埠头失去了往日的热闹和欢笑,那一份美好也只能留在童年记忆里了。