◎羌松延

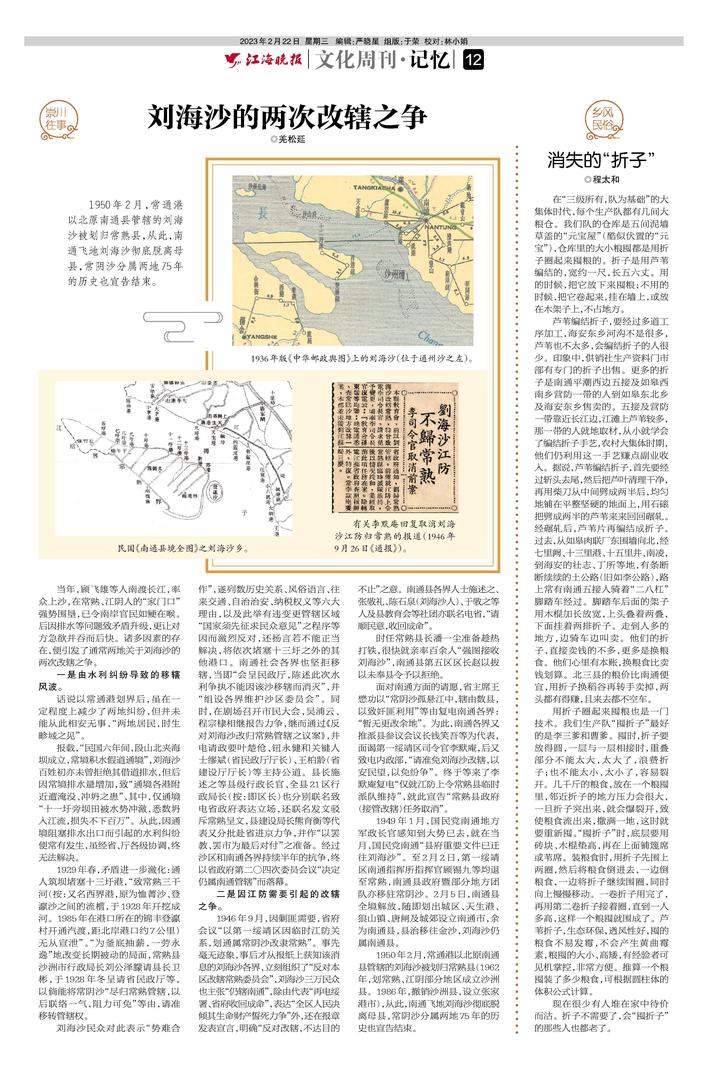

当年,顾飞雄等人南渡长江,率众上沙,在常熟、江阴人的“家门口”强势围垦,已令南岸官民如鲠在喉。后因排水等问题致矛盾升级,更让对方急欲并吞而后快。诸多因素的存在,便引发了通常两地关于刘海沙的两次改辖之争。

一是由水利纠纷导致的移辖风波。

话说以常通港划界后,虽在一定程度上减少了两地纠纷,但并未能从此相安无事,“两地居民,时生畛域之见”。

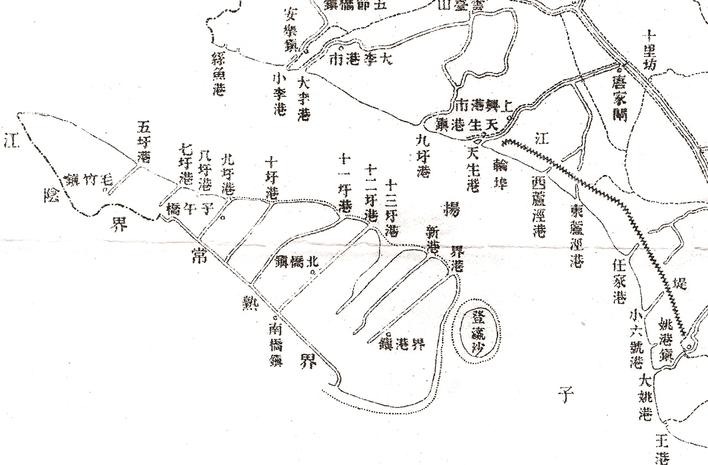

报载,“民国六年间,段山北夹海坝成立,常境积水假道通境”,刘海沙百姓初亦未曾拒绝其借道排水,但后因常境排水量增加,致“通境各港附近遭淹没、冲坍之患”,其中,仅通境“十一圩旁坝田被水势冲激,悉数坍入江流,损失不下百万”。从此,因通境阻塞排水出口而引起的水利纠纷便常有发生,虽经省、厅各级协调,终无法解决。

1929年春,矛盾进一步激化:通人筑坝堵塞十三圩港,“致常熟三干河(按:又名西界港,原为恤菁沙、登瀛沙之间的流槽,于1928年开挖成河。1985年在港口所在的锦丰登瀛村开通汽渡,距北岸港口约7公里)无从宣泄”。“为釜底抽薪,一劳永逸”地改变长期被动的局面,常熟县沙洲市行政局长刘公泽朦请县长卫彬,于1928年冬呈请省民政厅等,以倘能将常阴沙“尽归常熟管辖,以后联络一气,阻力可免”等由,请准移转管辖权。

刘海沙民众对此表示“势难合作”,遂列数历史关系、风俗语言、往来交通、自治治安、纳税权义等六大理由,以及此举有违变更管辖区域“国家须先征求民众意见”之程序等因而激烈反对,还扬言若不能正当解决,将依次堵塞十三圩之外的其他港口。南通社会各界也坚拒移辖,当即“会呈民政厅,陈述此次水利争执不能因该沙移辖而消灭”,并“组设各界维护沙区委员会”。同时,在剧场召开市民大会,吴浦云、程宗棣相继报告力争,继而通过《反对刘海沙改归常熟管辖之议案》,并电请政要叶楚伧、钮永健和关键人士缪斌(省民政厅厅长)、王柏龄(省建设厅厅长)等主持公道。县长施述之等县级行政长官、全县21区行政局长(按:即区长)也分别联名致电省政府表达立场,还联名发文驳斥常熟呈文,县建设局长熊育衡等代表又分批赴省进京力争,并作“以罢教、罢市为最后对付”之准备。经过沙区和南通各界持续半年的抗争,终以省政府第二〇四次委员会议“决定仍属南通管辖”而落幕。

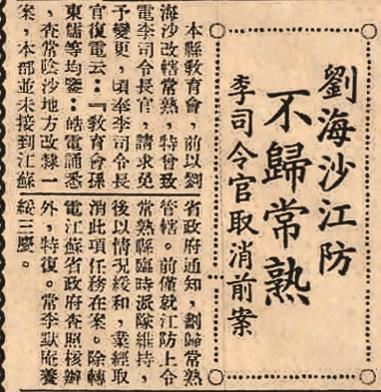

二是因江防需要引起的改辖之争。

1946年9月,因剿匪需要,省府会议“以第一绥靖区因临时江防关系,划通属常阴沙改隶常熟”。事先毫无迹象,事后才从报纸上获知该消息的刘海沙各界,立刻组织了“反对本区改辖常熟委员会”,刘海沙三万民众也主张“仍辖南通”,除由代表“再电绥署、省府收回成命”,表达“全区人民决倾其生命财产誓死力争”外,还在报章发表宣言,明确“反对改辖,不达目的不止”之意。南通县各界人士施述之、张敬礼、陈石泉(刘海沙人)、于敬之等人及县教育会等社团亦联名电省,“请顺民意,收回成命”。

时任常熟县长潘一尘准备趁热打铁,很快就亲率百余人“强图接收刘海沙”,南通县第五区区长赵以拔以未奉县令予以拒绝。

面对南通方面的请愿,省主席王懋功以“常阴沙孤悬江中,辖由数县,以致奸匪利用”等由复电南通各界:“暂无更改余地”。为此,南通各界又推派县参议会议长钱笑吾等为代表,面谒第一绥靖区司令官李默庵,后又致电内政部,“请准免刘海沙改辖,以安民望,以免纷争”。终于等来了李默庵复电“仅就江防上令常熟县临时派队维持”,就此宣告“常熟县政府(接管改辖)任务取消”。

1949年1月,国民党南通地方军政长官感知到大势已去,就在当月,国民党南通“县府重要文件已迁往刘海沙”。至2月2日,第一绥靖区南通指挥所指挥官顾锡九等均退至常熟,南通县政府暨部分地方团队亦移驻常阴沙。2月5日,南通县全境解放,随即划出城区、天生港、狼山镇、唐闸及城郊设立南通市,余为南通县,县治移往金沙,刘海沙仍属南通县。

1950年2月,常通港以北原南通县管辖的刘海沙被划归常熟县(1962年,划常熟、江阴部分地区成立沙洲县。1986年,撤销沙洲县,设立张家港市),从此,南通飞地刘海沙彻底脱离母县,常阴沙分属两地75年的历史也宣告结束。