□罗望子

只有死马当活马医了。那顿酒一直喝到凌晨,倪云林也没心情要生蚝了。大家都是一脸的肃穆,好像在提前演练倪云林的葬礼。临散场时,一个朋友说,老倪呵,既然喝了你的酒,总得替你分忧吧。众人噤声。朋友说,堵是堵不住的,现在都啥年月了,能堵吗,越堵洞越大。既然不能堵,那咱们就打个时间差。有屁快放吧,有人不耐烦了。明天县领导不要去医院看望学生吗。咱们就写个通稿,县领导亲切慰问受伤学生,再安排两个家长出现在镜头里,叫他们激动地感谢领导的关心,越激动越好,最好是热泪盈眶。到时如果有女生表示伤愈后努力学习不负期望云云,就更加锦上添花了。

省市媒体还没有来得及发稿,县里的各家媒体已经全体出动一炮接一炮地打响了。新闻之后是领导专访和新闻时评。事后领导很满意,部长也很满意,这都归功于你倪云林呀,他特批倪云林一个礼拜的假期,随时可以申请。倪云林有些懵,他头一次对自己的工作有了种责任感的东西,却一点也高兴不起来。朋友们纷纷祝贺他,他哼哼哈哈的,反正电话那头,谁也看不见他火辣辣的面孔。

经洽会折腾到十月底,终于要结束了。散伙宴是各部委办局聚餐,视人数多少,一个部门一两张大桌子,大家吃了个团圆饭。倪云林本不想去的,经不住同事的拉扯,便早早坐下来,别人打牌,他研究菜单。倪云林惊奇地发现,除了小鲍鱼,还有生蚝,而且一上就是仨式样。冷的是酥炸生蚝,热的是生蚝虾酱煎鹅蛋,最后每人还有一小碗蚝豉排骨粥。虽说没有上汤,蚝粥倒是让他开了眼界。倪云林暗自庆幸没有白来。真正的酒足饭饱。倪云林好久没有这么饱过了。因为来者不拒,倪云林足足喝了八两酒还朝外。反正已经喝多了,也不在乎多喝一两盅吧。恍惚之中,倪云林觉得他不在小县城,而是身处大都市了。然而在都市里,倪云林还从来没有醉过,更没有失态过。都市里的倪云林更像一只狼,始终警觉地竖着一双耳朵,外表柔和,心硬似铁。

醉眼蒙眬间,倪云林还是偷偷瞧了瞧别人的碗碟。粥都喝光了,两盘生蚝几乎没动,只有他搛了两筷头。他是吃不下了,却心疼。他很想招呼别人尝尝,要不就打包,但这都不是体面人做的事,也不能以一条狗的名义带走。摇摇晃晃地站起来,走了几步。他就扑通一下坐到地上。

再次醒来,倪云林还坐着。他也不知道坐了有多久。对面坐着的人,重叠了脸庞,好像二十世纪的西洋画。伙家,拉我一把!他用纯正的乡音发出求助。倪科,我们在咖啡馆里呢。机关里头,对职务模糊的人,一律科长主任地叫。我怎么在这里。你喝大了,我扶你来的。你是李科吧。我姓谢,小谢,石河镇的副镇长。

小谢其实比倪云林大。倪云林总算缓过劲来,他揉揉眼睛,去了一趟洗手间,打开水龙头,用冷水激了激脸。小谢一直不离不弃地跟着,生怕他有个闪失。倪云林完全清醒了。喝了一口咖啡,身体也有了些暖意。只是他和小谢不太熟,说谢谢又太俗。今晚上多亏谢镇了,下次我请你。倪科见外了,小谢说,你可能不认识我,我可是对倪科敬仰得紧呢。你认识我!岂止认识,倪科的大名如雷贯耳。尽管官场中人的话当不得真,倪云林还是很受用,这受用又很不符合他的品性,他说,我有那么拽吗。小谢见他以为自己说的客气话,赶紧道,生蚝,生蚝,我今晚吃了很多生蚝。说完还眨眨眼睛,挺挺肚皮,仿佛他是倪云林心领神会的粉丝。生蚝让他们相通了。倪云林心里一热,眼神里多了些感激和敬意,走吧,明天还要上班呐。小谢说,再来杯咖啡吧,我还想请教请教倪科呢。倪云林以为他又要提生蚝,便说,下次我做道生蚝清汤给你尝尝。那就叨扰倪科了,小谢道,不过我要请教的不是这个,我现在可麻烦了,倪科你可得帮我拿拿主意。

原来石河镇两年前成立了开发园区,县里主要领导能够相继升迁,全赖了园区和招商这笔了不起的政绩。现在违规土地的事骤然曝光了,县里镇上都要找一个人顶缸,镇这一头自然就要落到小谢头上,可他调到石河镇才一年不到。

倪云林点了根烟。谢镇,这么大的事,你为什么找我呢。那倪科你说,我能找谁呢。我谁也不敢说,何况人家都躲我躲得远远的。可你倪科不同,你见过世面,不像我们小地方上的人,保不齐你一个点子一个门路,就能让我逢凶化吉了。谢镇过奖了,点子没有,门路也没,你既然告诉我了,我就给你点建议:一个是违规有多严重,是处分了事还是撤职法办;二个是上头发话的人,保你的力度有多大,将来还管不管用。

第二天,倪云林照常上班。泡了茶,上了网,到领导那汇报请示了一番。回到办公室坐定,总发现哪里不对劲。领导同事的样子做派貌似如常,眼神又总是挑过他的头顶。难道是因为昨晚醉酒失态了!要真是这样倒没啥,擅泳者溺,喝酒的人谁没醉过呀,大不了以后不喝了,一点也不喝了。倪云林是个说到做到的人。

一天下来,平时叽叽喳喳的雀斑女同事竟然没有和他说上一句话。难道她真的就是那个深夜牌友?那也太邪门了吧。要不就是她知道他的同城牌友是谁了。她抓住了他的软肋,尽管要不了命,还是让人难受。关键是天天被她盯着,你时不时的会如芒刺在背,时不时会倒抽一口凉气。一想到有可能栽在一个雀斑女人之手,他不禁悲从中来。他的淡定不知去了哪,他放大了这种猜想,并且完全被虚妄的猜想箍住了。这些年来,他一直到处漂流,不是他厌烦婚姻,而是他厌烦天天在一起的日子;不是他讨厌妻子,而是他还没碰到想象中的那个女人。现在看来,估计永远也不会碰到。

倪云林走近饮水机,接了杯热水,却冷汗涟涟,一时顿住了。醉酒,女人都不是问题,那就是昨晚和小谢喝咖啡的事了。他怎么会和小谢坐一块,还提啥个狗屁的建议仅供参考!整整一个下午,没有他的电话,没有人约他坐一坐,证明大家都晓得了他和小谢的事,谁还会沾这晦气呢。小城虽小,刮的风却不小呵。

想到这里,倪云林索性关闭手机,离开了办公室。他在街上溜达了一圈,一圈又一圈。再次打开办公室,已经人去楼空,整个机关大楼静悄悄的,只有他摸索的声响。他把辞职信端端正正摆在桌子正中,压上办公室的钥匙。这样的动作,倪云林重复过多次,一次比一次决绝和轻松,好像命中注定,什么样的地方他都待不长久,只是这一次倒有些遗憾呢。关门前,他用座机给小谢打了个电话。不出所料,小谢也关了机。难道小谢算定了他要打这个电话!他没有坐电梯,噔噔噔噔一步一步下了楼。这次走到停车场只花了三分钟,他趴在他的座驾上。

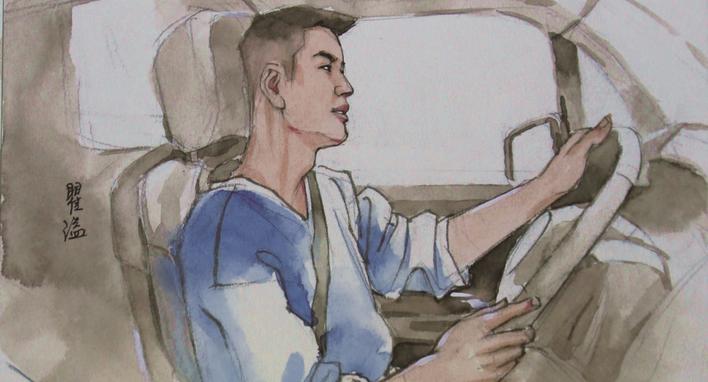

一年还差十二天,倪云林又跳槽了。消失在生活中,了无痕迹,已经成了他的生活方式。不过这一回有些突如其来,有点逼上梁山的味道。这个小谢,还真是个害人虫哩!夜色茫茫,奔跑在回家的乡村公路上,倪云林骂了一句又哑然失笑。他打开小车的前大灯,并交替开启着远光灯和近光灯。强烈的光柱照亮了路边村落影影绰绰的轮廓,仿佛他正在驶向一座座近在咫尺又遥不可及的城堡,故乡的底色却渐渐褪去,又像是他正在进入一部幻影之书,宛如田野上的楝树柳树,陷入重重迷雾。他知道,他有些想儿子了,不过眼下他更为关心的是,父亲请人代耕代种的土地到底流转到了哪个村民的手里。他不得不佩服小谢的狡猾。小谢那是自救。小谢通过和他坐在一起喝咖啡,聊天,商量对策,想把这事儿搞得沸沸扬扬路人皆知。他不是整天和媒体打交道吗,小谢就是希望通过他的口,让人们知道他是一个可怜的替罪羊。小谢天真地开始反击了,而他就是小谢反击与自救的武器。他不知不觉落入老实人小谢的圈套。他的辞职小谢固然想不到,却意味着这武器正在爆发惊人的威力。(四)