□马国兴

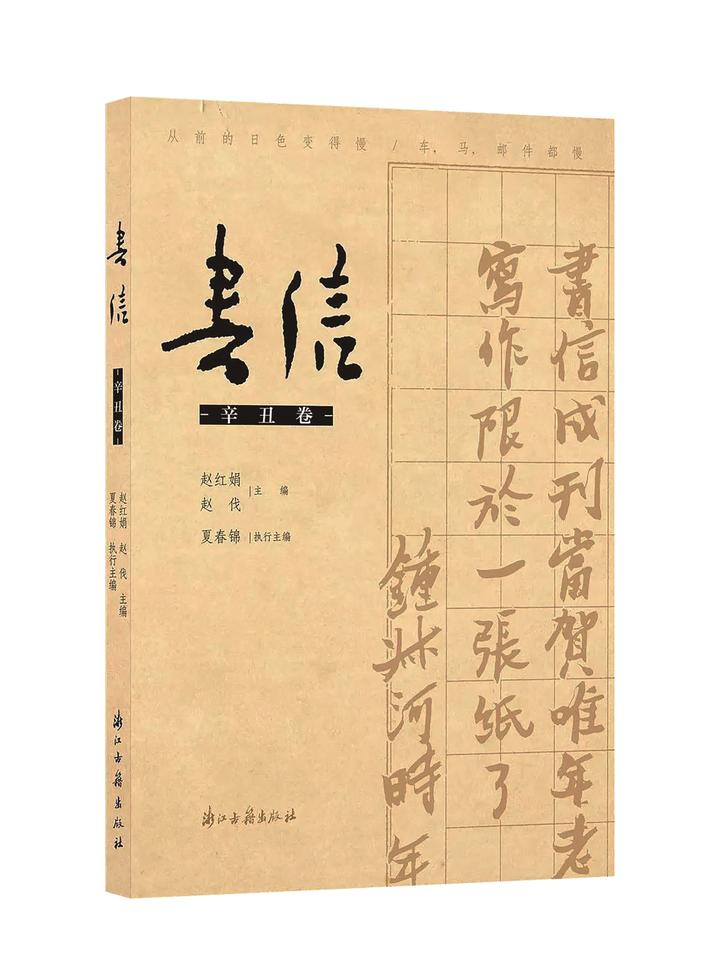

浙江古籍出版社出版的《书信(辛丑卷)》(赵红娟、赵伐主编,夏春锦执行主编)收入由我整理的先父《与子书》。

我与父亲通信始于1992年。起因是我在博爱县一中读书时,高中二年级下学期的五一假期,约请同学到家里玩,当父亲从外面回来,得知其中有女同学,他“脸上一寒”(母亲转述语)——为了解释,回到学校,我给他写了一封信。2001年之后,家里装了电话,我那时也已结婚,双方就很少写信了。

起初,见春锦兄发布征稿启事,本想从父子家书中摘选一些奉上,但又一想,不如选取有代表性的一封,加上我们致儿子马骁的,或可展现不断行进中的生活。当即执行,汇集1997年11月22日父亲致我、2016年5月14日我们致马骁的各一封家书,另加备注,合计近一千六百字,发去电子邮件。后来又应春锦兄的要求,挑选父亲先后与我谈“情”说“爱”的五封,即1997年8月22日、1997年10月26日、1997年11月22日、1999年5月7日、2001年7月6日事关爱情、婚姻、家庭的家书,另加题记,合计近两千九百字发去电邮,最终刊出。

在《书信(辛丑卷)》编后记里,春锦兄写道:“书信除了在文化人手中仍有继续存在的可能,其于平常百姓家里同样不乏丰厚的土壤。‘万金家书’选刊优秀的民间家书,从马耀武的〈与子书〉中读者亦能窥见一位平凡的父亲如何用心用情地教诲他的子女,大到爱情婚姻,小到柴米油盐,家长里短中深藏的是百姓的智慧,清白质朴的家风。家书作为家教的一种有效方式,值得被广大为人父母者所借鉴。诸如这样的民间文献,因是在民间日常生活中自发形成并留存的历史文本,也是社会史研究所不可或缺的材料。”

诚哉斯言。一定意义上,这也是我录入整理乃至发表出版昔日父子家书的根本原因。

1997年之前的父子家书,我曾编为两册。我写给父亲的信,自然是数次回家搜罗过来的。2015年深秋,父亲脑出血病愈后,我忽然有种时不我待之感。当时我判断,上苍大约会给自己三年时间来为他做点什么。除了他的笔记,我还着手录入整理1997年之前的往来家书。后来又回家请回之后的那部分书信。摊信在床,在透过纱窗的阳光映照下,泛黄的信封与信纸,反射着时光的味道。这是一笔精神财富,当年零存,今日整取。

从1992年到2001年,从我十八岁到二十七岁,整整十年,这一百七十三封家书记录了我的成长史,总字数有八万字左右。在录入时,可以清晰地看到一个男生蜕变成男人的迷惘与喜悦,一个父亲化身为朋友的关爱与指导,一个家庭传承并发展的家教与家风。

父亲的家书由他执笔,但显然代表了全家人的意思。例如,1993年8月29日,他在信中写道:“在你来信的信封上,关于‘同志’的称呼,你爷爷及在医院工作的同事感到不妥。你要知道,对父老的称谓,不同于同辈。你爷爷说,对父老应称爷、父、妈、姑、姨等以及大人,不能用同志,这让别人看到后会笑话的,因你是大学生了,又是专攻文学的。在给你老舅、你姨父去信时,也要注意这一点。”

那时之所以在信封上父亲的姓名后注明“同志”,缘于我看到一种说法,说是此处应为邮递员对收信人的称谓。父亲批评后,我用了几次“父”,因为有之前的认识在,总觉得别扭,后来干脆省略了称呼,在他的名字后,先写“收”,再写“启”,后写“悦拆”。多年以后,翻阅裘山山的书,如是一段话扎了我的眼:“我的字经常被父亲批评,说我写得潦草,而且由字批评到做事,说我马虎。所以我给父亲写信,总要更规矩些,包括信封。父亲认为在信封上一定要写某某同志,不管这某某是你爸爸还是你妈妈。因为父亲说,信封上的字是给邮递员看的,写上‘同志’方便邮递员称呼……”此时,爷爷与父亲均已去世。即便他们在世,或许我也不会以之作为证据,与他们交换意见的。

七年以来,《书信(辛丑卷)》之外,这些家书分别刊发于《天涯》《美文》《大观》等刊物。与此同时,父母却先后病逝,所幸他们在生前多曾过目这些出版物。《我在郑州挺好的:父子家书(1992—2001)》出版后,我会将家书原件整体捐献给中国家书博物馆。

阅读普通中国人的故事,其意义何在?诚如青年学者云从龙先生所言:“大地上处处都有故事,我们的谈资里也从来不缺故事。只是很多时候,你都是活在别人的故事里,甘做配角甚至附庸,却从来也没有想过,在历史的河床上,你其实一直都是主角。今天,人们对王侯将相有多么迷恋,湮没在故纸堆中的普通中国人,就有多重要。因为,他们在很多时候,就是你的前世今生。”