□陆行之

很多人了解纳博科夫是因为那部小说《洛丽塔》,小说无疑是成功的,后来还被库布里克翻拍成电影。

纳博科夫被认为是作家的作家,我之前在读卡夫卡的时候,去找关于他的文学评论,有幸读到了纳博科夫的一篇文章,分析了卡夫卡的文学作品,惊为天人!有人说纳博科夫很刻薄,因为他对于同一时期的同行,评价非常犀利,没有一点圆滑。比如他很喜欢卡夫卡,但是很讨厌陀思妥耶夫斯基,他欣赏契诃夫、福楼拜,又讨厌加缪、萨特这些存在主义者,甚至也不喜欢威廉·福克纳。他并不太在乎他所在的文学圈是否喜欢他,不太怕得罪别的作家;也不是那种为了追求个性,而刻意捏造“文学审美”的人,而真的是一个对文学有非常强的艺术要求、很学院派的一个作家。一方面,纳博科夫的文学评论很有深度;另一方面,他也在他的小说里面进行了非常多的写作实验。几乎在每一篇短篇小说,都能看到他在尝试用另一种方式来写小说。这也是为什么,纳博科夫被认为是作家的作家。

纳博科夫的小说中经常出现的一个主题,是俄国流亡情节,这和纳博科夫的背景有关。纳博科夫的国家背景很复杂,他来自俄国的贵族家庭,在幼年受到了良好的教育。在他很小的时候,就已经熟练地掌握了英语、法语和俄语——当然,俄语是他的母语。在自传《说吧,记忆》中,纳博科夫回忆道,他在学会俄语前就已经掌握了英语,这个事实甚至惹恼了爱国的父亲。随着十月革命的爆发,纳博科夫举家流亡至英国,随后辗转德国、法国,二战爆发后,他在美国永居,之后又和妻子在瑞士生活了很长一段时间。俄国出生,但身份和自我认同是美国公民,母语是俄语,但是成年后的写作主要是英语。国家的变革和动荡,让他从精神和肉体上被“放逐”,也在异国文化的影响下,选择用第二语言来完成写作。因此,“流亡”这个主题贯穿了纳博科夫的文学作品。

纳博科夫的这种流亡小说,或者说俄国情节Rusianess,其实是别具特色的。短篇小说《木精灵》,是他1921年的一部作品。虽然是早期小说,却写得很有灵性。小说写的是一个俄国女人流亡到德国长期生活,偶然的一天,家里来了个奇怪的客人。这个女人觉得客人给她的感觉很熟悉,似乎“我应该认识他”。但是又好像记忆很模糊,因此,这个不速之客——他到底是谁?

原来是家乡的一只淘气顽皮的森林精灵,它曾经生活在茂密的树林,但是这个精灵有一天醒来,发现森林变了,整片林子毫无生机,只剩下死寂、荒凉和腐败的味道。这一切让它感到害怕,于是只好背井离乡去讨生活。在流亡的路上,木精灵感觉它生命即将终结,它渴望再见一眼昔日被他捉弄的俄国女孩。小说有明暗两条线索。明线写的是精灵离开了森林,实际上却影射小说里的我,那个俄国女人当初离开俄国的心境。

处于小说明线的精灵,看起来卑微、可怜。而对于处于暗线里的女人,纳博科夫的处理又非常克制。在小说开头,纳博科夫写女人无所事事地描画着一个墨水瓶投射的影子,这是一个流亡者的生活,枯燥无味。写她总是神情恍惚,因此听到远处的时钟在打点,误以为有人在敲门。“先是轻轻地敲,接着敲得越来越响。来人敲了十二下,停下来等候”。读者读到这里就困惑了,女人刚刚才说,她听到的其实是时钟到点的声音,但是下一句又巧妙地变成了真的敲门声。女人让对方进门,于是,门被慢慢、怯生生地打开,森林精灵出现在了面前。这里,“门”是一个符号,被打开的,实际上是一扇想象的门、通往虚构的门。在读纳博科夫的不少短篇小说里,都有着这种想象的元素,用来包裹着现实。甚至达到了虚与实分不清界限的状态。

回到 “流亡”这个主题,这个主题其实是很难写的,因为太现实了,也太悲伤。作者当然可以写这个流亡者,在异乡的生活是怎样的困苦、煎熬,不过这样写的话,更像是在记录/重现现实,作为一个日记、纪录片都是可以的,但是纳博科夫对于文学有非常高的要求,在他看来,日记不应该等同于文学创作。

在短篇小说《这里说俄语》中,流亡者甚至不再是落魄的形象,而是生意红火的烟草店主人马丁·马丁里奇和儿子彼佳。纳博科夫这篇小说当年据说写得太翔实、太现实了。导致真的有很多人按照小说里的描写,按图索骥,在柏林大街上找开在街角的烟草店,就想要找事件原型。后来纳博科夫不得不写一个注脚,跟大家说:不要再找了马丁烟草店,我对这些事件的细节早就作了特殊处理,你们是找不到的。

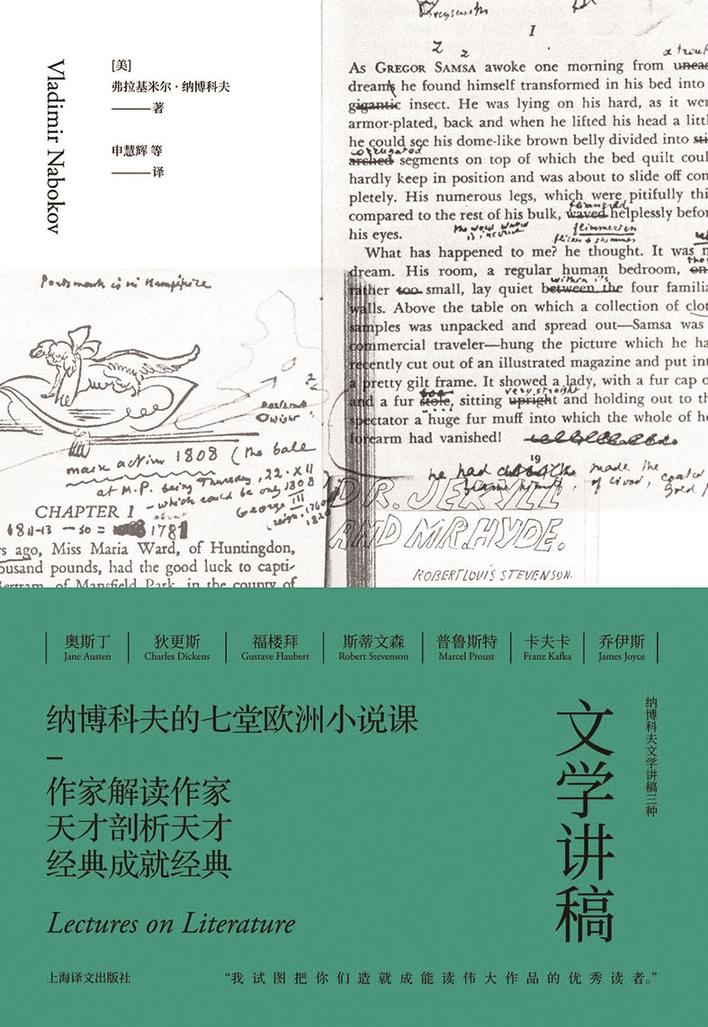

纳博科夫曾经在《文学讲稿》里提出他对于文学的看法:“文学是创造。小说是虚构。说某一篇小说是真人真事,这简直侮辱了艺术,也侮辱了真实。”因此,小说中把虚与实玩到极致,研究这样一个“虚的世界”如何服务于作者的情感表达和“精神世界”,可以说是纳博科夫的小说阅读的方向。