□顾子墨

作为一名摄影师,每个地方的风景在我脚下都化作背景板。手中的相机成为一种工具,而非表达自我的媒介,曾经被我视作心灵之窗的镜头,如今无非是商业数字的载体。我的作品——谈不上作品——产品,大多是商业用途,拍摄过程被标准化、流程化,仿佛是流水线上精准地运作。我熟悉每一个步骤:标准的布光、标准的构图、标准的后期修饰。所有的一切在无可挑剔的效率中循环往复,确保不出任何差错。

这一年春节,手头上可做的项目寥寥无几,生活就像一颗忘在角落里咿咿呀呀旋转不止的陀螺,失去了方向。就在这时,母亲来电:“阿海哎,再忙也得回来吃个团圆饭啊。”

我订了回苏州的火车票。

车站里的空气密不透风,早就被人们的呼吸和心跳填满。站台上站满了盼望与不安的旅客,外面刺骨的寒风从他们的脸颊掠过,像是在提醒每一个踏上归途的人,他们此刻是多么渴望家的温暖。

过年是一场命中注定的迁徙,人群向前涌动,就像乐章中最急促的那个节拍,检票口在一声轻微的“滴”之后,便一脚踏出最本能的渴望——回家。进入车厢,乘客的寒暄夹杂着各不相同的乡音,行李架上和座位下是紧紧挨在一起大大小小的行囊,掺着珍贵的故土味道。列车前行,每次停靠站台,皆响起阵阵短促的喧哗声。靠窗的老者闭着双眼,那串光泽已退却的念珠在他布满老茧的手上轻轻颤动。年轻的母亲努力安抚着怀里的婴儿,用臂弯围成一个世界,将这个新生命与喧嚣隔离开来。孩子的目光穿过车窗,追随着飞速掠过的景色,眼里盛满了对从未涉足的故乡的遐想。在车厢中部,几个年轻人围坐在一起,他们的对话与笑声在不规则的颠簸中起伏,像是在拼接一段小镇青年的生活剪影。

窗外的风景像一幅低对比度的电影,沉默而无情地流逝。昼夜交替间,车厢内的喧嚣渐渐被沉静所取代,夜幕吞噬窗外的景致,唯有闪烁的灯火犹如天际的星星。摇晃的火车成为了流动的梦境,人们在这微微摇摆的梦中抵达家门,感受到了家人久别的拥抱和目光。我把头靠在车窗上,铁轨的敲打声如同心跳,每一次震颤都把我从梦境拉回车厢的喧嚣中。

回到苏州的那天,天阴沉沉的,刚下火车,冷风扑面而来,那种湿冷的感觉。暮色降临,街边的红灯笼迎风轻轻摇曳,柔和的光芒在悠长的小巷中投下斑驳的影子。巷口处,一位保养得尚好的老太太坐在煤炉旁,双手忙碌却又从容。炉火舔舐着黑沉沉的铁锅,锅盖微微倾斜,冒出的热气缭绕而上,甜润的糖芋头香气混合着丝丝煤烟,盘旋在鼻尖,直钻心底。不远处的老铺里,穿着旧羽绒衫的老板正熟练地举起木槌,沉重地敲打着白莹莹的年糕,不少游客慕名前来,在门外排着队。木槌落下的声音“咚咚咚”回荡在巷中,我不自觉地放慢脚步,双眼贪婪地捕捉着这些熟悉的景象,踩在过去的影子里,深埋在心底某处的记忆正被轻轻拨动。我驻足片刻,望着年的光影、耳边的声响,恍惚间竟似回到了当年那个无忧无虑的小巷少年。

我推开家里的院门,门轴发出轻微的吱呀声,迎面的暖风裹挟着柴烟味扑面而来。院子里那棵熟悉的橘子树立刻拉住了我的目光。它依旧杵在那儿,叶子稀疏,寒风中,几颗冻得发青的小橘子摇摇欲坠。母亲在厨房里忙碌的身影映入眼帘,她听见动静,连忙转过头来,声音中带着熟悉的温暖和些许责备:“阿海哎,回来了啦?快进屋来,外面冷得很哉!”她穿着一件早已褪色的旧毛衣,袖子随意卷到胳膊肘,手里握着一把青菜,菜叶上的水珠在微光下闪烁,是冬日里少有的晶莹。

“锅里有热粥,快来暖暖。”母亲一边说,一边用眼角瞟向我。我轻声应了一下,把沉重的行李放于院墙旁,久未归家的我在这一刻感受到一种莫名的困倦,走到水缸旁,从中舀了一瓢冷水,冰冷刺骨的水流在冬日中显得格外清冽,用冻得通红的手掬起一捧水洗脸,手指在寒冷中几乎麻木,立马清醒了许多。

“阿海哎,油锅里东西炸好咯,快来帮个忙。”走进厨房,我看到母亲低头撒着糯米团子,团子一落油锅,发出“嗞”的一声,热气和香味扑面而来。我咽了咽口水:“啧,真香。”母亲瞪了我一眼:“手快点,一会儿亲戚就要来了!”

“知道啦。”我一边说着,一边将那条快要翻白的鱼捞起来。鱼拼命挣扎,母亲在旁边唠叨:“唉呀,小心点,别把鱼鳃弄破了啦!”我心里想着:“说得我手也急了。”手一抖,鱼肚裂开,腥味扑鼻而来。母亲却不慌不忙地开始叮嘱:“快点洗好,别偷懒,等会儿还要烧肉。”

晚饭时,亲戚们陆续来到,堂屋里的圆桌上摆满了菜,冒着热气,香气四溢。大家围坐在一起,聊些东家长西家短的琐事,孩子们在桌下嬉闹,汤汁洒了一地也没人计较。笑声和谈话的声音混杂在一起,气氛热闹却又平静。

突然,母亲开口:“阿海,吃好饭帮大家拍张全家福,多洗几张出来,每人分一份。”我低着头扒着红烧肉,“哎呀,手机拍好发群里不就好了?洗照片多烦”。话一出口,桌上的气氛瞬间冷了下来,好在大姨帮我打圆场,说现在都用手机,方便,大家的话匣子才重新打开。母亲没有再说话,只是默默夹了一口青菜,慢慢咀嚼。

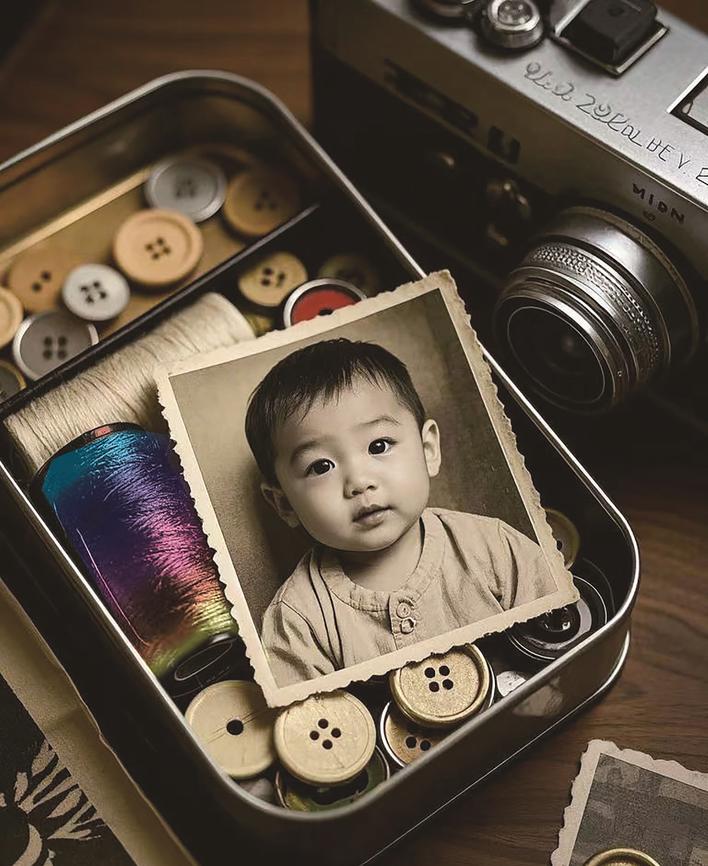

饭后,母亲把我叫到她房间,说有东西要给我看。我跟着她进去,她从柜子里拿出那个旧铁皮饼干盒。小时候,这个盒子是家里的“宝贝箱”,里面装着针线、扣子,还有一些旧照片和票据。母亲从盒子里翻出一张发黄的满是划痕的照片递给我。

照片上,那个张嘴的小婴儿,嘴边挂着口水,脚边倒着奶瓶和半块馒头。那是我小时候的模样。我盯着照片看了好久,才认出那是我。母亲让我猜,照片上的划痕是怎么来的。我想了半天,猜道:“是不是我小时候调皮,用针划的?”

母亲眼神有些飘忽:“是姥姥弄哒。她手粗,老茧厚。你两岁那年,我把你带去城里住,她舍不得你,天天拿着这张照片摸,摸来摸去,照片就这样划了。”我咽住,那些划痕在昏黄的灯光下显得格外斑驳。母亲低声说:“你姥姥说,照片坏了还能洗新的。”

那天晚上,我拿起相机,给家人拍照。母亲换了件大红毛衣,她站在橘子树下,脸上挂着些许拘谨的笑。她的手不自然地交错在身前,似乎不知道该往哪放。我站在她面前,手中捧着相机,透过镜头静静凝视着这熟悉却又有些陌生的场景。