□祝淳翔

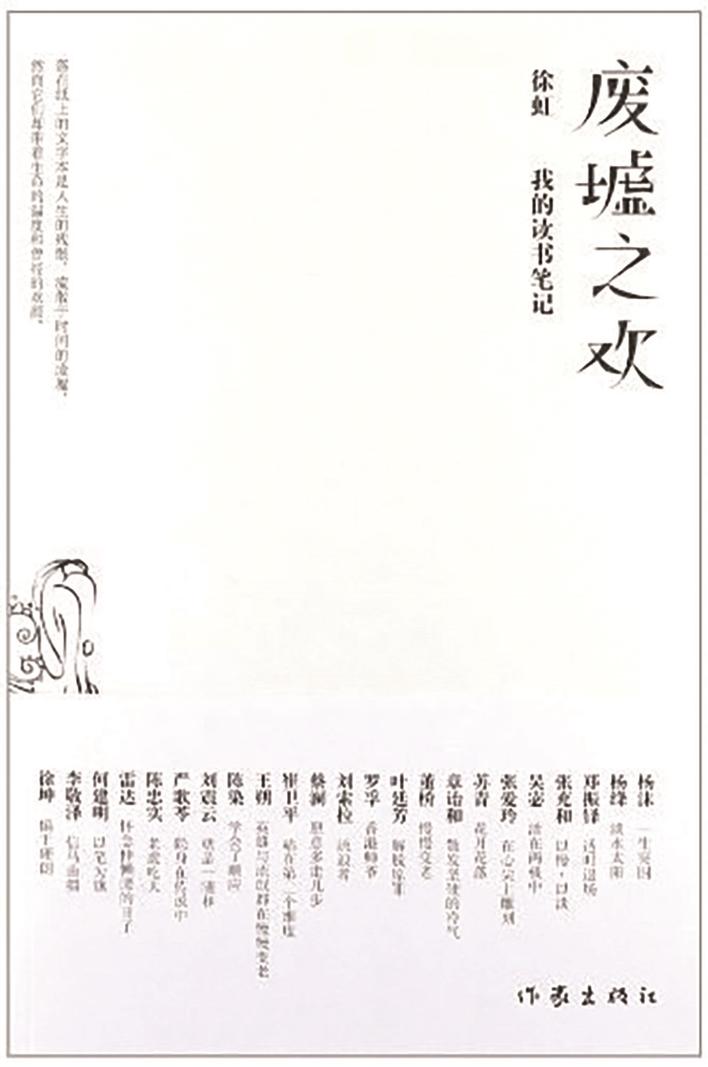

最近在读北京才女型散文作家徐虹的《废墟之欢》(作家出版社2012),作者《中国青年报》记者出身,长期在该报阅读栏目“读书识人”专栏发文,此次结集出版,还略事增删,想来颇费了一番功夫。若说本书给我的整体印象,作者的确不负才女之名,书中常有金句熠熠闪光。古人言:“读其书,想见其人”,不是没有道理的。

先说金句。以书中苏青篇为例,起首写道:“语言是经验的外衣,有多么丰富的语言,就有多么丰富的经验。人们常常以为自己是在创世纪,妄想在天空中会留下翅膀的划痕。殊不知,但凡能以语言描述出的状态,都已被前人所体察所感触所提炼所表达。天空中早已布满飞翔的轨迹,鲜有经验的空白。”这几句想必也是经验之谈,凝聚了作者多年的阅读与交游经验,让人读来深有共鸣。然而具体到人物的一些判断,则与事实容有相悖处:“对于上世纪30年代的‘汉奸文人’苏青来说,她的生活经历诸如坎坷、突围、孤独、凄凉,自是一生写照,也是千百年来不幸女人的经验叠加。在30年代的上海,年轻时代的苏青的《结婚十年》固然名噪一时……”——大家知道,上海的所谓“汉奸文人”,与北方的大不同,北方的日伪政府成立较早,按照书中针对苏青的评点,那是要等到上海沦陷时期(即1941年底太平洋战争爆发后)才轮得到谈文人落水。并且作者习焉未察的是,其实苏青的代表作《结婚十年》初刊《风雨谈》创刊号,时为1943年4月。经核查,本篇初刊2011年10月11日《中青报》时,措辞较模糊,尚未出错:“年轻时代的苏青固然因自传体小说《结婚十年》名噪一时——或许她正是美女作家、妓女作家的原型……”而那两枚头衔,估计会引发争议,遂在出书时果断删落。我不想深入探讨苏青算不算汉奸文人的敏感话题,只想说,在评论近现代敏感人物之时需要具备一定的判断力,其前提是对于史料的把控须精确。

类似的细节错误在吴宓篇里也有,又如在叶廷芳篇中,错将瑞士籍德语作家迪伦马特的国籍写成德国籍。……诸多讹误隐伏在文字的密林中难以看清,或许也难免,毕竟不能要求一位散文作家对于史实有着超乎常人的敏感度。姑且放下执念,看看她在知人论世方面有哪些动人笔触。

绿原篇里,作者写诗人绿原被关在秦城监狱,某天与战犯黄维用德语对话,被对方嘲笑是从书本上学的,遂痛下决心,默默研修,终于在日后出版了从德文直译的《浮士德》《黑格尔传》等著作。绿原身处逆境却没被命运压倒,能在压力下重新站立,心情始终保持着平静,这种状态,作者巧妙地援引绿原的诗《又一名哥伦布》,暗示他就是重新发现新世界的哥伦布。

金应熙篇中,吸引我的是金的诗人气质,有个小故事。说他刚在公安部门作完报告,一个人回去,走在街边,蹲下看人下棋,警察跑来驱赶妨碍交通的人群,他起身慢,被踢了一脚,竟被发现他就是刚才作报告的人,不免一惊。

整本书里,许多人是作者认识的,故点评起来直言不讳,令被写对象的形象立体而鲜活。如写女作家徐坤,说她说话偏于调侃,毫不掩饰。作者犀利地指出:“调侃是她的遮头面巾,娱乐是等待的方式。”写评论家雷达西北口音重,对于不成熟的作品,会直言“还停留在素材阶段”,这句评语简直锋芒毕露。而为了突出女作家徐晓斌率性的一面,作者重点写了2000年昆明笔会,徐端着大碗喝当地的米酒,喝多了还与当地的宣传部长隔河对歌,让同去的王朔笑翻。

书里篇幅最长的是王朔篇,值得重点谈谈。开篇第一句气势不凡:“英雄和流氓都在变老,但我还零星记得多年以前他们隐在书后坏笑的样子”,有种《百年孤独》即视感。作者从上世纪80年代末写起,当时她芳龄十七,正处青春期,故写时带上许多私人情感:“我们还在为穿不穿紫色的风衣而和父母争执不休,还在为去不去紫竹院的英语角而犹豫不决,还在为唱卡朋特的《世界之巅》或者《世界末日》而偷笑与兴奋,还在半遮半掩地在英文口语的名义下,递进社交,愉悦生活。”而当年的坏孩子们,虽说大逆不道,离经叛道,“但是奇怪的”,“他们也是我们,我们也是他们”。可以说作者与王朔有着精神共鸣。这也解释了,王朔为何会爆得大名。20年后当作者见到王朔,其“人生阅历虽然早已离开那个离经叛道的场域,只是依然带着反骨和浑身的芒刺”。这种观察很到位。与此同时,“对于女性,王朔老师并不下作”。遂提及2000年云南行,王朔表现得很绅士。作者感叹:“别以为流氓个个都是铁打的,他们的诚信感有时比君子更甚。”本篇的收束与开头遥相呼应:“时间迅速地往前走了。……那些英雄、流氓以及他们的缔造者们,正在慢慢老去。”