□羌松延

中国民主革命的先行者孙中山,致力于国民革命40载。尽管他从未踏足江海大地,却与南通有着深厚且独特的渊源。值此中山先生逝世百年之际,让我们一同回顾那些发生在他与南通之间的人和事,以此缅怀这位伟大的革命先驱。

孙文张謇,

自共事起直至相知

辛亥革命后,张謇顺势而为,清醒而务实,迅速从立宪派转变为共和的拥护者,期盼国家早日结束动荡。1912年1月1日,中华民国南京临时政府成立,张謇于当天应邀赶往南京,而孙中山宣誓就职之地正是张謇曾经规划建设的江苏咨议局。张謇随即受邀担任实业总长。5日,孙中山亲自致信张謇:“昨承允任维持实业,民国之庆也。”另据记载,孙中山原拟推其执掌财政部,后由张謇“力辞财长,转任实业。”在两人共事于南京临时政府的一个多月里,《张謇全集》所录孙张之间的公文与函件就有9件,足见他们合作甚多。

然而,两人在以汉冶萍公司抵押于日本一事上产生严重分歧。尽管孙中山一再挽留,张謇还是在2月13日辞去职务。而在1月3日两人的首次会面中,张謇评价孙中山“不知崖畔”,这表明张謇觉得孙中山把事情想得过于简单和理想化,没有充分认识到建设的艰难程度远甚于革命。

不过,二人的关系并未就此终结。中山先生卸职来沪时,1912年4月6日,统一党张謇及章太炎、陈德全等五人“于午后三时假哈同花园欢迎孙先生”,欢迎会“由孙先生先出席演说民生主义,并谓此后两政党当共同趋重民生主义,为增进国民福利之预备。”11月,张謇又参加了由孙中山组织的国民党欢迎日本众议院议员团的宴会。他们还联合为中国公学向袁世凯陈请办学资金。1915年下半年,袁世凯称帝野心暴露,张謇强烈反对,孙中山更是坚持反袁斗争,张謇对孙中山的认识也逐渐发生转变。

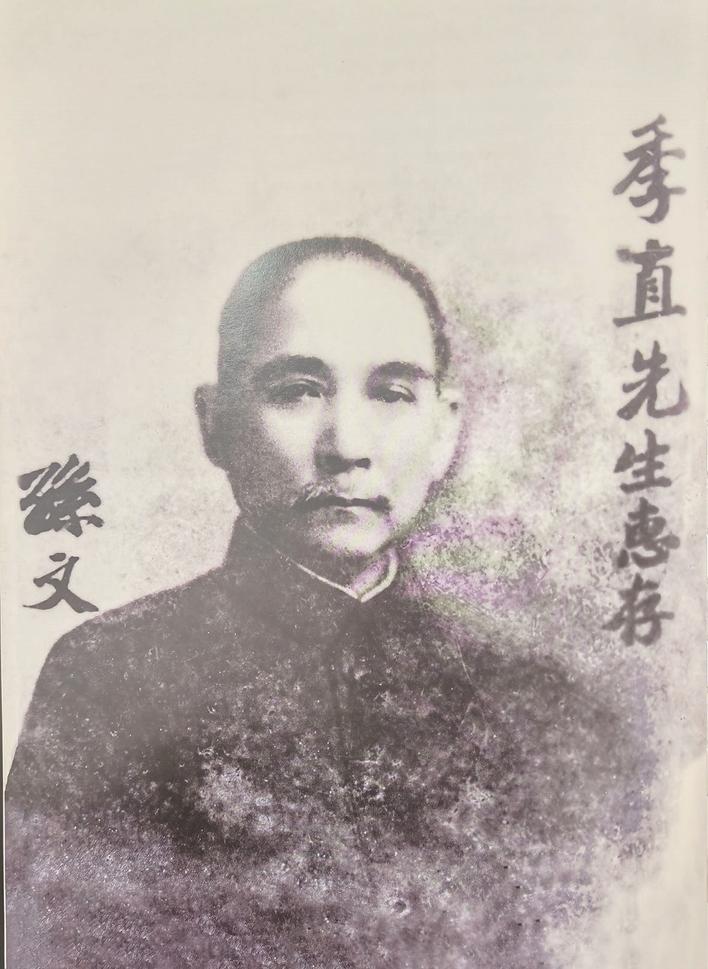

孙中山对张謇一直给予高度评价。辛亥革命后,由其主持的南京临时政府称赞通州师范的创办为“开全国的先河”。1922年12月,孙中山暂居上海,张孝若遵父嘱前往拜访。据《民国日报》报道:中山“招待至为优渥。孝若首述其父纪念之意,并问候其起居,后以其父亲题最近相片一张奉赠”,两人纵谈颇久,后由中山先生“赠相片一张与其父,并赠所著英文中国国家进化史一部与孝若,均亲自题署”。

据张孝若记载,张謇“对民国以来的人物,很钦敬孙文、蔡锷二公”。述及当年谒见,中山先生曾致问张謇,“情意殷殷”。到1925年前后,张謇在了解到中山先生在广州的情况后,“很觉得南方政府前途,大有希望”。至此,经过十多年的了解,张謇对孙中山的认识不断深化。

1925年3月12日,孙中山病逝。3月25日,南通各界在公共体育场开追悼会,“台上悬孙中山遗像,供以花果,挽联有三百余付。各界到者不下五千人。奏哀乐,鸣炮二十一响,全体唱悼歌三遍。”会上有“张啬庵演说,略谓孙中山不但为手创民国之元勋,且为中国及东亚历史上之一大人物,今在京师病殁,政府通告各省、各处追悼,南通特先开会,鄙人已有挽联……希望将来有人拨乱反正,安定国家,亦不可忘手创民国之人。”张謇认为孙中山“在历史上确有可以纪念之价值,其个人不贪财聚畜,不自讳短处,亦确可以矜式人民。”而另有报道张謇演说所云“其长处在抱定主义百折不回,其短处在固执己见,不纳忠言”,则不见《九录》或《张謇全集》等收录。同时,对张謇此语“台下拍掌声甚厉,更有人言愿四先生(按:指张謇)自勉者。”

南通志士,

循中山先生之辙印

孙中山领导辛亥革命,推翻满清王朝,南通众多仁人志士积极响应,追随孙中山投身民主革命。

骑岸镇的蒋希刚、张泽霖便是其中的代表。蒋希刚于1904年参与捐田倡建骑岸第一初等小学,后留学日本,就读于庆应大学,史料记载“蒋与孙中山先生友善”,深受其革命思想影响。西街的张泽霖,先后入警监学校、庆应大学学习,经其警校同学陈其美与表兄蒋希刚介绍结识孙中山,并一同加入孙中山在日本组织的中国同盟会。清宣统初年,他俩将进步书刊寄往通城中小学,传播新思想。可惜蒋希刚在辛亥年离世,其留日同学、辛亥太仓光复策动者俞剑华以“荆聂心肠”赞其大无畏精神。

辛亥革命爆发后,张泽霖(1887—1928)毅然弃学回国,辅佐沪军都督陈其美领导上海起义。他在多次战役中奋勇当先,立下了赫赫战功,被陈其美誉为“革命巨子”。1916年,袁世凯复辟帝制阴谋毕露。举国志士,共谋讨伐,各省各地随后纷纷宣告独立。张泽霖自宁返乡,欲谋求南通独立,却不幸被捕。为营救张泽霖,孙中山于是年8月致电时任江苏督军冯国璋:“南通张泽霖君函劝独立,未犯刑事私罪,请速开释,以昭宽典”。在孙中山等人的努力下,张泽霖最终获释。

出生于启东久隆镇(时属崇明外沙)的周应时(1884—1930),在日留学时加入同盟会。1911年回国后,在江浙联军中屡建战功,参与光复南京。民国成立,被擢升为少将。1913年参加讨袁行动,率部与北洋军激战。二次革命失败后,遭袁世凯通缉,流亡日本。1914年,孙中山成立中华革命党,周应时被孙指定为筹备委员,后出任军事部次长。1915年受孙指派回国,为反袁护国运动奔走,还频繁作为孙中山代表,处理重要事务,深受孙中山信任。1917年张勋复辟,周应时拒绝任命,随孙中山南下广州,任职于大元帅府,为孙中山护法事业出谋划策。

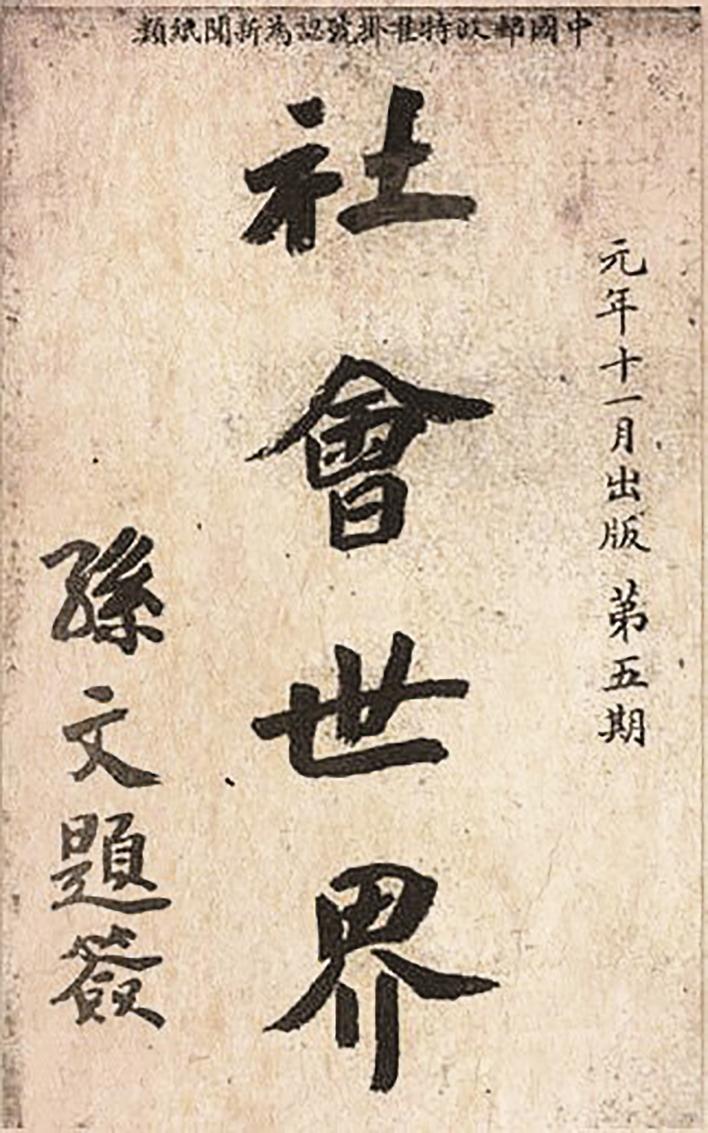

沙淦(1885—1913),兴仁李观音堂人,中学毕业后得知孙中山在日本从事革命活动,欲东渡扶桑求学,因“家庭不许,乃私逃亡”,于1905年考入东京成城警监学校。在日期间,他参加中国同盟会筹备会议,是中国同盟会早期会员之一。1911年回国后,沙淦初投身报界,鼓动革命,后赴沪策动起义。武昌起义后,沙淦与陈其美组织决死队进攻上海江南制造局。上海光复,沙任都督府参谋。民国建立,沙淦继续为推行民主共和,反对君主立宪奔走呼号。1912年4月,他以“联络同志,研究学艺,铲除强权,改造社会,以期促进社会大同、人类平等”为宗旨,创办、主编《社会世界》,孙中山为该刊题签并担任名誉赞成员。1913年7月,“二次革命”爆发,沙淦返乡募集资金,不幸被捕,被杀害于北城王家坝,年仅28岁。孙中山曾在其谈话中提及沙淦。

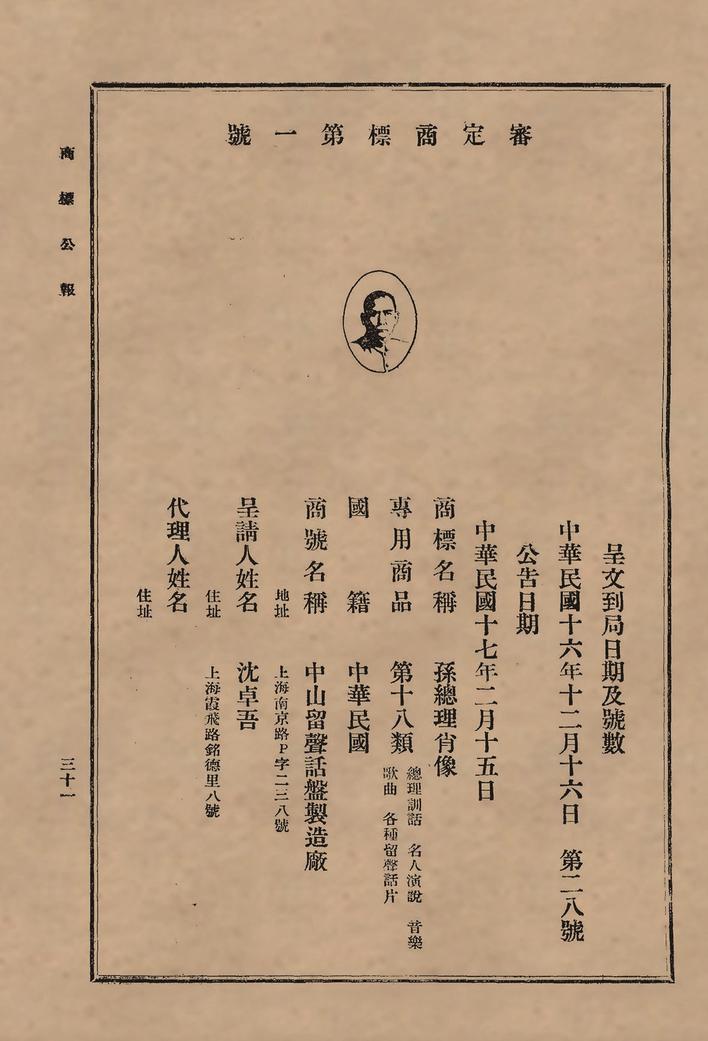

如皋人沈卓吾(1887—1931)是《中国晚报》创办人,1924年5月,他带着技师前往广州,录制了3张孙中山讲话唱片,为后人留下仅有的孙中山原音记录。其中《告诫同志》训话,后被整理成文,由谭延闿书写,镌刻在中山陵墓室后壁右侧。沈卓吾早年因宣传革命而流亡日本,在横滨结识孙中山并加入同盟会,后任广州军政府参军。1920年,他在上海独力创办《中国晚报》,借助媒体传播革命思想。1924年孙中山过沪北上,报载于右任、沈卓吾、宋子文等齐至吴淞迎接。1926年,沈卓吾受聘参与中山陵建设筹备等工作,后任总理奉安委员会办公处秘书,并主持编纂《总理奉安实录》。据张孝若记载,他当年拜访孙中山,即由沈卓吾引见并陪同。1931年冬,沈因大德轮失火遇难,国民党中央委员孙科、吴铁城等“以沈为总理故交,有功党国”而发起追悼会,孔祥熙主祭。

南通的志士仁人们以热血和生命追随中山先生的脚步,而孙中山也对南通投以目光,或关注其事务,或规划其发展。1911年11月,同盟会会员周实丹、阮式响应武昌起义,在山阴县(今淮安市淮安区)宣布独立,但在数日后被原山阴县令姚荣泽杀害。姚荣泽潜逃至南通亲戚家,托庇于南通总司令张詧。1912年2月10日,孙中山致电张詧,要求“迅将姚荣泽及此案证据卷宗,尅日遴派妥员,解送沪军都督讯办”,解决了这起引发巨大风波的案件,并由此产生了民国第一大案“姚荣泽案”。

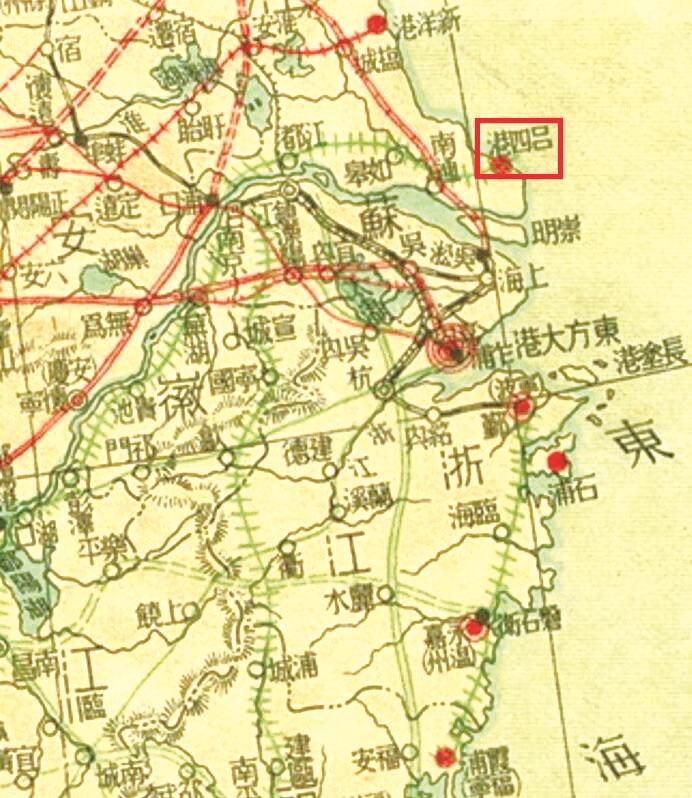

如今,南通的吕四渔港闻名遐迩,而这也与孙中山有着不解之缘。一个多世纪以前,孙中山在其《建国方略》中,就为吕四港绘制了蓝图:“吕四港者,将夹于扬子江北端处,建立渔港也。”

另据1912年10月上海《时事新报》报道,孙中山将于17日“午前乘轮往江阴、狼山、福山游览炮台山景,並至江宁耽搁数天”。当天,孙如期乘坐联鲸兵轮离开上海,溯江上驶,踏上了他为期14天的南昌之行。但对计划中要参观的狼山、福山要塞,孙中山却没有上岸视察。当年《民立报》在题为《孙先生西行记》的报道中,只记下“道经狼福,小作勾留” 8个字,大意是说孙中山乘坐的联鲸舰在经过南通江边的狼山炮台和常熟江边的福山炮台时,只停留不长时间,站在军舰的甲板上观察了一番,这也是有记录的孙中山唯一一次“看南通”。

纪念符号,

承革命精神之薪火

作为民主革命的先驱,孙中山深受南通民众的敬仰,南通人民以各种方式表达崇敬之情。1922年,有“南通纺织专门学校学生罗云、高敬基,费三月光阴,织成孙中山先生肖像,精美非常”,后“赠与中山并交送丝绸展览会陈列”。

孙中山逝世后,尤其是随着南京国民政府的建立,以中山命名的园林、建筑、道路等在各地出现。孙中山虽未亲临南通,但各界通过各种形式纪念他,留下许多中山纪念符号。

在纪念园林方面,南通曾将中公园改称“中山公园”,更名时间暂无考证,公园主任是来自平潮的李百群(维三)。1931年,公园“举办民众学校,以实施学校式民众教育”。1932年6月,公园进行改造,修缮屋舍,堆砌假山,培植花木,充实设施,并按日宣传时事消息,供民众阅览书报。1929年2月,即孙中山逝世四周年纪念日来临之际,南通县政府指令在狼山北麓沿坡设立中山林。1936年春,又计划在麻虾子榨南义冢造中山纪念林。抗战胜利后,地方政府重新筹设“中山纪念林场”。1947年3月,南通结合造林运动,在任港中山纪念林场植树,众多机关首长参加。

南通的中山路可能是国内最长的以中山命名的道路,它由1919年所筑东干路改称,全长90.85公里,“中山路由县城经观永镇、三圩镇、姜灶港、二甲镇、余东镇、吕四镇至垦牧区”。

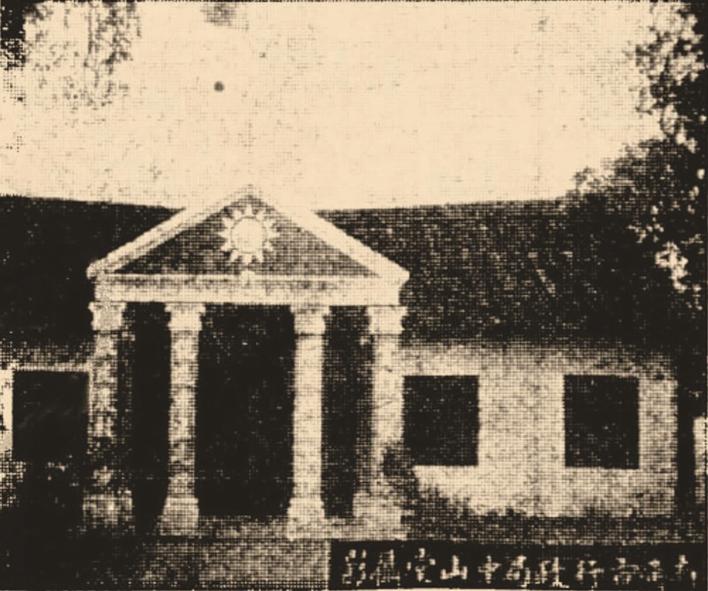

南通还有中山堂、中山馆等纪念建筑。中山堂为地方纪念、集会等活动必备之场所。南通县府(党部)的中山堂建造较早,南通城区(即南通县第一区)的中山堂在1928年双十节前改建而成。1936年省府通令各县建筑中山纪念堂时,全省仅有南通等六县已设立。农村地区也有这样的场所。如四安西乡的茶庵殿小学将部分房舍改建成中山堂。

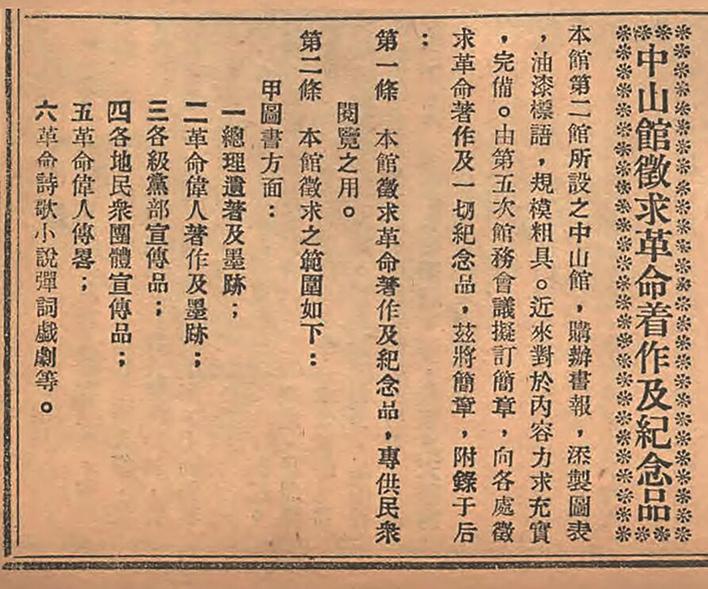

1928年7月,南通民众教育馆在“千龄观设中山馆,由孙芙秋主任筹画一切”。之后,中山馆不断整理,充实陈列内容,还收到县党部监察委员徐一白捐赠的孙中山铜像。

在如皋,除了东门的中山公园,“城内建有中山堂、中山亭,县政府前建有中山钟楼,凡四层,计高57尺。”中山堂由旧城隍庙改建而成,而六角形的中山亭系1929年3月沈卓吾为纪念孙中山所建。

南通有关孙中山的纪念活动丰富多样,除固定的总理纪念周(每周一上午)外,每逢孙中山诞辰、逝世、伦敦蒙难、广州蒙难纪念日等,都会举办相关活动。1928年11月,为庆祝孙中山诞辰,南通各界“就总商会举行纪念会,午后开游艺会,并建筑中山台”。九一八事变后,每年3月12日,“植树典礼与总理逝世纪念会合并举行。”1930年5月,中山县教育局局长冯炳奎专程来通考察社会教育,参观民众教育馆、民众学校、博物苑、盲哑学校等处。

南通还有不少以中山命名的机构或团体。1927年6月,平潮设立中山图书馆;8月,如皋医界在西门外大圣寺内创设中山医院,免收医药费;同年秋,启东青年茆剑青回乡创办中山艺术学校; 11月,通中设立学生社团“中山俱乐部”。1928年,南通城乡掀起改换中山装的热潮,长桥北首新市场15号永胜公司的中山服制作最为兴旺。

建筑大师陶桂林也为孙中山纪念建筑留下了南通印记。1928年,他创办的上海馥记营造厂中标承建广州中山纪念堂。1929年,该厂又中标中山陵第三期工程,承包建造牌坊、陵门、碑亭等建筑。

孙中山与南通的故事,是历史长河中的珍贵篇章。许多中山纪念符号虽然早已消失,但它们所承载的精神却永远不会被遗忘。

下图左起:1912年4月6日,孙中山出席张謇等在上海哈同花园举办的欢迎会,一排左起依次为赵凤昌、汪精卫、张謇、蔡元培、谭人凤、程德全、孙中山、唐绍仪、陈其美、熊希龄、黄郛、于右任、胡汉民;孙中山亲笔题赠张謇的照片;南通市行政局于1928年10月改建而成的中山堂。

上图左起:红框内为民国版《孙中山先生建国方略图》中的吕四港;1929年南通民教馆所设中山馆征求革命著作及纪念品启事;1928年,沈卓吾申请的“孙总理肖像”获批为审定商标第一号;沈卓吾像(1926年);沙淦主编、孙中山题签的《社会世界》杂志。