□天凌

“爷爷双手攥着车把,脊背绷得像一张弓,小褂子被风撕破,只剩下两个袖子挂在肩上。我们就像钉在大坝上一样,没有前进,但是也没有倒退。我们胜利了!”

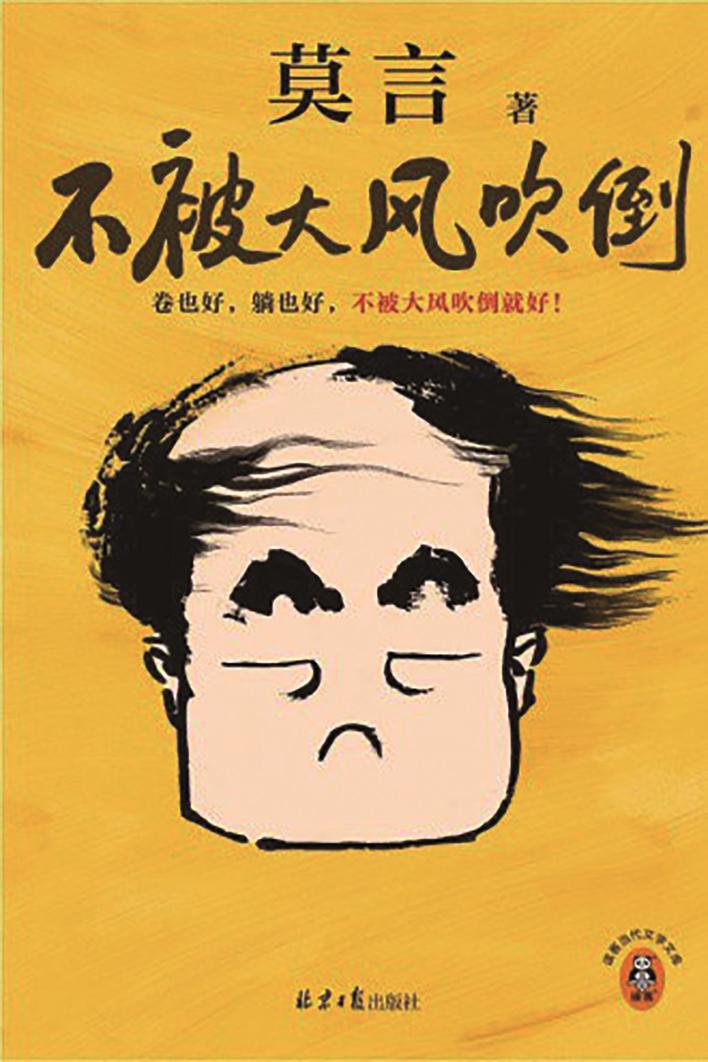

著名作家莫言的新作《不被大风吹倒》,是2024年11月出版的散文集,也是给逆境中人的强心剂,在封面上,漫画家汪芳以写意水墨的方式,描绘了莫言拱桥一样的眉形,被风刮得向一边飘扬的头发。作家合目而忍,似乎在等这些突来的、猛烈的、催人泪下的狂风过去。莫言的座右铭是“心如巨石,八风不动”。顺境与逆境犹如大风从不同的方向吹来,既可能使人忐忑不安,进退维艰,也可能使人喜形于色,得意忘形,但如果有了足够好的修养,就能做到宠辱不惊,毁誉随人。这正是一名功力深厚的作家的道行。

这本书收录了莫言的40篇散文。这40篇形神俱备的佳作,从家人与朋友,童年与成长,读书与写作等各个角度展现了莫言的人生态度和深刻体悟。这本书从整体上说,是为那些刚刚被抛掷到社会上独立闯荡的年轻人写的,莫言以一名高密乡农家少年的成长史为显性或隐性的线索,在6个章节中,分别解答年轻人最喜欢问他的三个问题:首先,在人生必不可少的逆风时刻,怎样不被迷茫与艰难困苦所打倒?第二,在你嫌弃生活单调乏味之时,怎样从细致的观察与追忆中,获得丰富的体验与养料,使自己得到精神上的翱翔?第三,怎样在阅读与写作、理智与情感、遐想与现实之间找到一种微妙的平衡,成为一名聪慧又诙谐的文学爱好者,让“灵感像狗一样,追着我们大喊大叫”?

解答这三类具有普遍意义的问题,莫言发现,只有当作家有意识地“坐矮些”,才会避免居高临下的说教。当他代入年轻人的真实苦恼,将自己走过的弯路、吹过的狂风都画给他们看,才能让这些事实背后的忠告,这些汗与泪的结晶,有奇妙的回甘。

怎样成为一名思想深邃、感受奇崛、想象超拔的作家,这恐怕是本书写得最精彩的部分,莫言在字里行间和盘托出自己的体悟:“在那段时间里,我经常去书店买书。写得再差的书里总能找到一个好句子的,而一个好句子很可能就会引发灵感,由此产生一部小说。”有时,一个恰到好处的开头,就像乐队的调门,会决定接下来的写作是否会如水一样自在流淌。莫言曾从报纸的新闻上获得过灵感,例如譬如长篇小说《天堂蒜薹之歌》,就得益于山东某县发生的真实事件,而中篇小说《红蝗》的最初灵感则是莫言的一个朋友所写的一条不实新闻。莫言也从偶遇的事件中获得过灵感。譬如在地铁站,他看到一个妇女坦然又骄傲地为双胞胎哺乳,这个充满生命力的场面,产生了长篇小说《丰乳肥臀》的构思。

莫言以为,一个好的作家,当学会以耳朵阅读,用鼻子写作。前者是指作家要听得杂,民间戏剧,狐鬼故事,侠盗传奇,社会新闻,都可能使已经贵族化的小说语言获得一种“新质”。后者是指作家要擅长凭着对气味的追索,回到故乡,回到心灵的子宫和摇篮中。正是凭借着对气味的直觉,凭着对青草、干草、腐叶、马匹身上的汗味,还有劳作男女身上的气味,作家才能如同一条鱼,完成记忆的奇妙追溯。莫言还解答了初学写作者百思不得其解的一个问题:“为什么许多在生活中真实发生的故事,当我们如实地把它们写成小说以后,读起来就感到十分虚假,而许多优秀的小说,我们明知道是作家的虚构,却能使我们深深地受到感动?”理由在哪里?那些伟大的虚构作品之所以让我们感到触目惊心的真实,就在于作家调动了自己全部的感觉,他用皮肤品尝,用眼睛触摸,用耳朵记忆,并且发挥了自己的全部想象力,创造出了奇异的感受,这就是我们明明知道人不可能变成甲虫,却被卡夫卡的《变形记》打动的根本原因。

当代小说的突破,不仅是语言、结构、调性上的突破,而是哲学上的突破,莫言明白,大风已经“吹塌了”传统的叙事方式,一种关于人生、关于世界的崭新的表达方式反而在废墟上产生了。凭借超现实主义的想象力,文学方能赢得读者的深思。

这个世界的急剧变化,犹如风声鼓荡。人总会遇见各种艰难的“大风时刻”,庞大的毕业生群体面临找工作的压力,图书出版面临大量短视频与短剧带来的剥夺与挑战,小说家们遇到了读者口味变化与AI写作的猛烈袭击,当狂风大作的时候,我们应该怎么办?在举步维艰的逆风时刻,或是跌入谷底的至暗时刻,不妨像文中的爷爷那样,哪怕吹走了衣裳也扳住了车,尝试在波谲云诡中咬牙坚持,风总会过去的,正如莫言所说,“希望总是在失望甚至是绝望时产生的,并召唤着我们重整旗鼓,奋勇前进。”人,总要找到抵御大风的角度,耐心等它从背上滚过,才可能完成一次性格的淬火。