□沈龚帅

记得接连几天的晴朗天气,毫无征兆地在14日这天下了一场雨。风中夹着冰凉的雨丝,钟楼撑着比中世纪更低压的阴云,黝黯的魁伟依旧挺峭,只是隔雨看来,带了几分凄清。

2017年12月14日,诗人余光中在台湾高雄病逝。

听到这消息,我一愣,一股酸涩直涌心头,像是失去了很重要的什么。

大概三年前吧,一个极普通的下午,不过闲来无事,在书柜里乱翻,家中有一面大书柜,陈列了好多老书。我至今记得我翻开《余光中散文》第一篇时那种惊艳之感,捧着书呆呆地站在那里。

那时我还不懂得欣赏散文,而更喜欢有情节的小说,但在那一刻,我完全被散文迷住了。

如果说人生如戏,只是抻长了,在时间的长河里有一搭没一搭地演着,那么我们总需要几个场景来提醒自己,这儿是转折,这儿是高潮,这儿是结局。

对,就是这儿,关于写作这场戏,转折就是我捧着那本书呆立的时刻。

我到现在也不是很能接受有人能将语言运用到如此纯熟的地步,必须承认,余先生的文字很华美,但这种华美很特别,它不是为了“语不惊人死不休”而字字斟酌出来的,它给人一种一挥而就浑然天成之感,不做作极自然,像是一位大才子在自言自语,只不过给我们恰巧听到罢了。

我常在他书中邂逅一个个惊为天人的句子,正当拍案叫绝之时,却猛然发现不过在这句话的下一行便又出现令人惊艳的句子,这种情况时常发生,只一页的篇幅,其中能击中你心的能达80%。从此余先生的文章便长期霸占我的摘抄作业本,再也下不来了。

我把这本散文集足足看了六七遍,有些文章甚至看了近20遍,每一次看都能有新的收获。

若把文章看作人,那么余先生的文章定是人群中最出挑的那一个,并且艳而不俗经久耐看。

譬如《丹佛城——新西域的阳关》,初看只觉得文字华美无比,对登山心理的体察细致入微,然而多读几遍后才读出先生在新大陆对旧大陆的思念,这种思念不同于《乡愁》中那般直白,而是深隐于字里行间,时隐时现,读来更为深情,这种思念大概就像先生笔下的落基山脉吧。

“落基诸峰起伏的山势,似真似幻地涌进窗来,在那样的距离下,雄浑的山势只呈现一色幽渺的轮廓,若隐若现若一弦琴音。”

而到了结尾,则更令人拍案叫绝。

“我立在湖岸,把两臂伸到不可能的长度,就在那样空无的冰空下,一霎时,不知道究竟要拥抱天、拥抱湖、拥抱落日,还是要拥抱一些更远更空的什么,像中国。”

虽然有时候他的文采让我感到我离他很远,但他在我心中从来不是一个符号一个头衔,他于我是一个亦师亦友的存在。他是《石城之行》中含蓄内敛的东方人;他是《食花的怪客》中努力挣脱自己束缚的教授;他是《记忆像铁轨一样长》中的神往远方的少年;他是《高速的联想》中意气风发疾速行驶的青年;他也是《四个假想敌》中慈爱的父亲;他是《借钱的境界》中诙谐幽默的“债主”。

从《石城之行》到《作者·学者·译者》,余先生从青年变成了老人,我也得以纵观了其散文写作的历程,风格屡经蜕变,越来越成熟。我常常有一种余先生陪我一同成长之感。初读余光中后,再回看自己的文章,便自觉风格卑琐自囿得实在可悯,格局太小,而余先生之文则气势恢宏,大气典雅,翻看之中,越看越自卑,简直有种嫉妒他才华的感觉。有时也为大多数人只识他的诗却不曾拜读他的散文而惋惜,但转念一想,这样美的语句我也实不欲与他人分享。

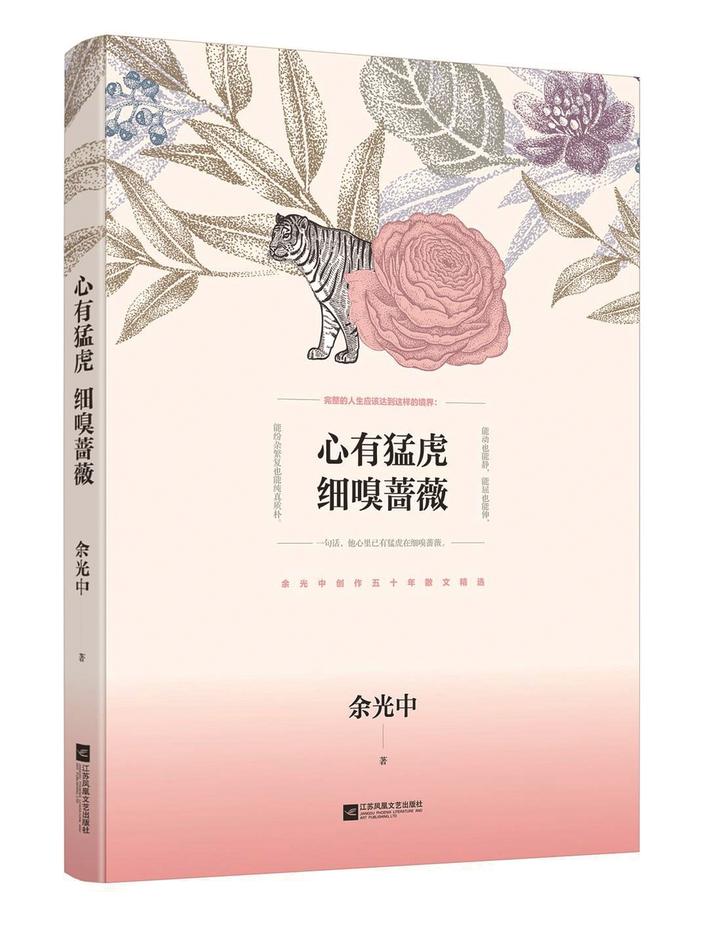

然而,即使是已令我惊羡不已的散文,也并非余先生的最高成就,同时他还是一个翻译家,心有猛虎细嗅蔷薇;一个诗人,《寻李白》,酒入豪肠,七分酿成月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐,就是半个盛唐……

余先生游历世界,长期在欧美各国讲学,但他的目光一直望向那片大陆,他应是闽南人,然而先生神游古典,也因旧居南京,亦自命江南人。有人说余先生的乡愁不是台湾,也不只是大陆,还有中国曾有的文化氛围,这话也许是对的,余先生的文章有南朝文人的气质,那么洒脱,那么宏大。

而今先生已逝,也许这样他也能与那些诗人相见了,回到魂牵梦绕的那时江南,挺好的。窗外的雨淅淅沥沥的一直下个不停。不知道今天高雄下雨了没有,只记得余先生曾说:“往事若是有雨,就更令人追怀,我甚至有一点迷信,我死的日子该会下雨,一场雨声,将我接去。”

急急地翻到那页。

然则泪光掩盖,只觉得模糊得不得了。