□江茗

古邑如皋,古井甚多。据相关文保单位不完全统计,如皋拥有400余口古井。上溯唐朝、下迄民国,历朝历代的老井,散落屋前屋后,见证着家乡的历史变迁。

论及历史,“双胞井”的年龄已过千岁。这对唐井,位于如城街道大治街,原为广福寺生活用井。井衣长2米、宽0.8米,椭圆形井壁,原用带榫卯竖砖砌,长径1.4米、宽径0.8米,井深约10米。此井开有双孔,内径0.33米。两孔相距0.3米,左右对称,故名“双胞井”。本世纪初,由于旧城改造,“双胞井”被封于今石合泰东大门附近。

相比“双胞井”,另一口唐井“玉涓井”素为如皋文人所喜。玉涓井,深约10米,原为唐时中禅寺生活用井。“玉涓井”一名滥觞于明代冒氏族人的称呼。井壁原用榫卯竖砖圈砌。现存井栏系宋代遗物,呈圆鼓形,外径1.36米、内径0.66米、腹径0.75米、高0.45米。此栏为大理石质,外雕祥云凤凰等图案,十分精美。《如皋市各级文物保护单位图册》记载,“玉涓井”一名滥觞于明代冒氏族人的称呼。清初如皋籍进士许嗣隆为玉涓井撰文,录入乾隆本《如皋县志·卷二十二·名迹志中·井》:盖闻沉精降液,九龄成甘醴之篇;喷玉飞瑶,德舆著醍醐之颂。味本天和,协太阴而化泽;气通地脉,体上善以流膏。维彼流泉,实是地德。是以华峰莲映,仙葩分玉井之光;瑶水花澄,石乳逼金茎之色。凡有灵源,不遗竹册;若称元液,悉载《水经》。况兹皋邑,实属广陵。为大夫射雉之乡,包罗河海;当公子捐金之地,襟带江湖。既称泽国,自有润下之基;相彼仙源,更在坎流之外。故琼井、潮井,分著其名;霞泉、露泉,各殊其号。惟玉涓之胜概,成东土之甘流。然而万事星移,百年云变,旁求故址,博采遗闻:景曾文昭之书屋,谁知隐玉之轩;考王学士之诗篇,徒咏桐阴之句……

文中述及“隐玉之轩”,即今隐玉斋,中禅寺(即雨香庵)旧址,曾肇(一说曾巩)读书处,玉涓井所在地。雨香庵为如皋名胜,春有牡丹、冬有梅花,又位于水明楼畔,地方文人常常于此雅集,流觞吟诗、合影留念。冒云程《雨香庵看牡丹》、沙元炳《学周召集雨香庵看牡丹》《雨香庵送春》、郭仲达《雨香庵梅花》等等诗作,皆可佐证。文人雅聚庵中,又或善男信女来此,总需品茗饮水,邑人吴维翰写下:中禅名刹育甘泉,涌出清流字玉涓。疏凿当时道古迹,重开此日赖群贤……茶铛丹灶自年年。

好一句“茶铛丹灶自年年”,道尽玉涓井水煮茶的忙碌景象。那么玉涓井的水质如何呢?《如皋县志·卷二十二·名迹志中·井》还有记载:“玉涓井,在旧儒学,即今中禅寺,井水极清冽。”“清冽”说明玉涓井水尤为洁净。令许嗣隆念念不忘的“考王学士之诗篇,徒咏桐阴之句”,更是诠释了井水清冽之妙。王学士即北宋如皋籍进士王觌。他有诗录入《东皋诗存》,赞曰:“覆栏常浸桐阴冷,煮茗犹呈玉邑寒。”古井位于大桐树下,常年浸入树阴寒气,井水入茶,犹如玉色寒水涓涓细流,想必色香味俱全。玉涓井名副其实。

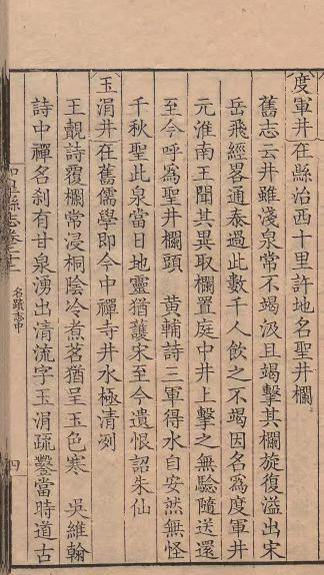

若说玉涓井美在雅气,那么度军井胜在名气。度军井常被民间人士津津乐道。度军井,宋代已有,位于如皋袁桥(今属北开),井栏呈八角形,俗称“八角井”。井高0.45米、内径0.36米、外径0.60米,原井砖有榫卯,竖砖围砌,颇具唐风。相传,岳家军过此,千人饮用井水。《如皋县志·卷二十二·名迹志中·井》记载:度军井,在县治西十里许,地名圣井栏。旧志云:“井虽浅,泉常不竭。汲且竭,击其栏,旋复溢出。宋岳飞经略通泰,过此,数千人饮之不竭,因名为度军井。元淮南王闻其异,取栏置庭中井上,击之无验,随送还。至今呼为‘圣井栏头’。”

黄辅又有诗作,怀念岳家军与古井的渊源:“三军得水自安然,无怪千秋圣此泉。当日地灵犹护宋,至今遗恨诏朱仙。”岳飞的爱国情怀,也深深地影响着如皋人。抗战时期,共产党政权将袁桥附近定名为“度军井区”。以井名区,在如皋历史上是罕见的。

除去上述三口古井,如皋还有大量古井。饮水不忘凿井人。一座座古井,见证了大众艰辛的劳作,也蕴藏着如皋丰富的人文内涵。

下图左起:玉涓井,乾隆本《如皋县志·度军井》书影。