□何美红

下图左起:季德胜,双语版连环画《一代蛇医》中的季德胜耍蛇画面,季德胜蛇药厂在生产中。

南通滨江临海,水网交织,亚热带季风气候温润滋养,为蛇类营造出理想的栖息繁衍环境,因而蛇类繁多。据媒体报道,仅2024年6至9月,南通消防救援部门就应对抓蛇警情202起。

而早年在这蛇类活动高峰期,南通有关蝮蛇等毒蛇伤人事件曾时有发生。在此背景下,捕蛇人应运而生,他们游走四方,以捕蛇、售药、疗蛇伤为生计,民间多称其为“捉蛇的”或“蛇花子”。民国文献曾生动描绘其工作场景:捕蛇人“到了人家屋里,伏下身体沿墙壁爬行,仿佛他们的鼻子可以嗅出蛇类藏居的地方,有缝隙或小洞的所在,捕蛇人就用自己出售的解毒药搽在手指上,伸手到洞里去摸索,嘴里吹着呼哨,没有几分钟,一条蛇咬着捕蛇人的手指被捉出来了。捕蛇人不受人家的钱,只要购买他的解毒药。但是那条捉来的蛇他要的。……据他说解毒药就是用蛇肉和一种药料制合的。”

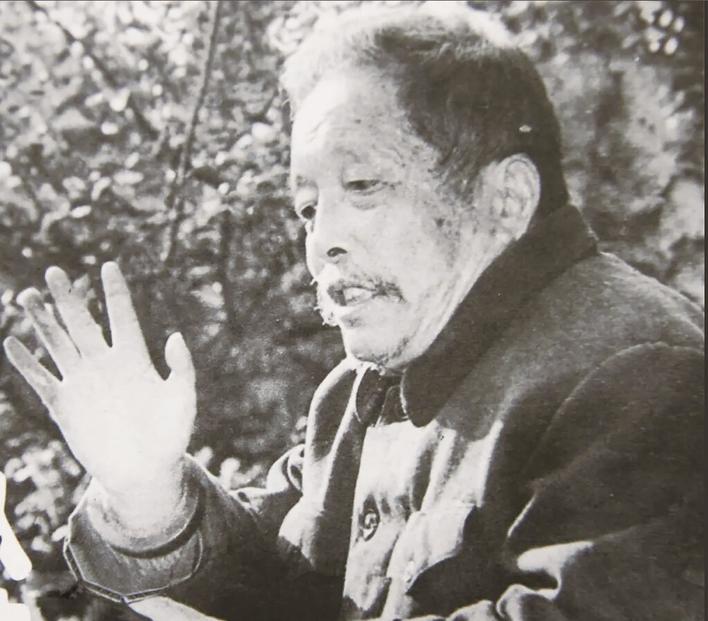

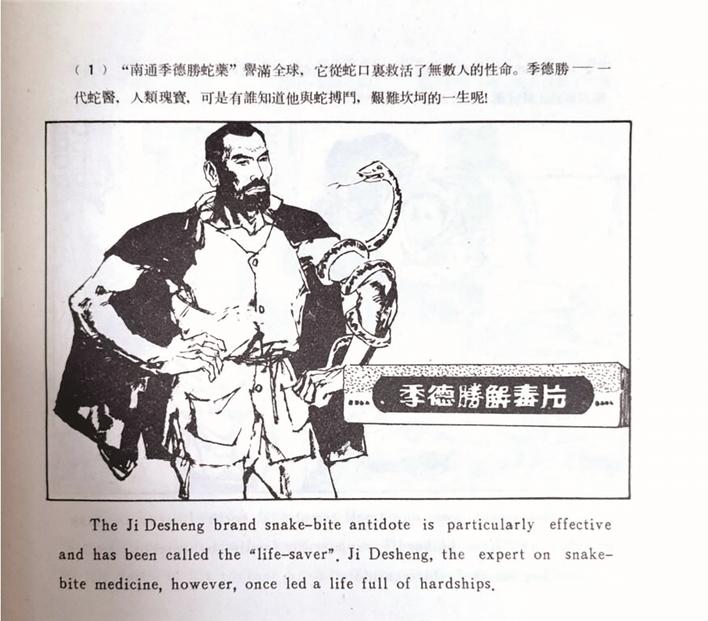

季德胜

在南通的捕蛇人中,季德胜声名远扬。他1898年生于宿迁,10岁起随父捕毒蛇、采药草、制蛇药,漂泊江湖数十载,所到之处摆地摊耍蛇卖药。1923年,他与父亲来到如东岔河镇,1948年抵达南通,直至解放后才结束游医生涯,定居于此。受国医大师、时任南通中医院院长朱良春三次盛情邀请,于1956年入职南通中医院,开设专科门诊,并无私献出祖传秘方,助力生产“季德胜蛇药片”,完成了从“蛇花子”到“蛇药专家”的华丽转身,荣膺中国医学研究院特约研究员,还获周恩来等领导人接见与鼓励。

据《宿迁史话》之《蛇医圣手季德胜》一文记述,季德胜凭借丰富经验,能精准判断蛇的有无、毒性及大小,甚至还能“唤蛇”出洞:“他用青蛙汁涂在手上伸到蛇洞口,吹一阵口哨,雄蛇就被唤出洞外。发出一种咯咯……的声音,雌蛇就会游出洞外,蜷缩身子,让他任意擒拿、摆弄”,技艺令人惊叹。

张金生

清江(淮安旧称)人张金生,也在南通留下过传奇故事。1929年《申报》曾载,南通城南段家坝,昔日有一座王藻墓。王藻身为清朝的名官,其墓所处之地幽邃宁静,只是随着时间的推移,逐渐破败倾圮。当年夏季的某一天,张金生路过此地,凭借着独特的本领,以草入鼻一嗅,便察觉墓中有巨蛇。寻得蛇穴后,他将药涂于手臂,果敢探入。刹那间,一条粗如儿臂、丈余长、芦花色巨蟒窜出,咬住其拳,蛇身紧缠,被咬处迅速肿胀。当时的惊险场景,曾被紫琅照相馆拍摄记录,可惜的是该图片至今寻觅无果。因药物不足,徒弟速回取药,药至后巨蟒力竭,待张敷药,伤处片刻即愈。最后,他从容地将巨蟒装入筐中。据张金生说,此蛇将售往东瀛,制成六〇六、九一四等药。

南通城内天宁寺古塔,人迹罕至,张金生称内有巨蛇,众人邀捕,他却以蛇 “道行深厚”而拒,此说为古塔增添了几分神秘色彩,也折射出当时人们对未知事物的敬畏。另据记载,张金生捕蛇不收钱,但解毒药售价一元一锭,求购者众多,他也从不强求他人购买,故而备受尊崇,甚至连公安局也对他加以保护。

蛇医之乡

笔者童年,蛇与蛇蜕曾屡见不鲜。自黄梅时节始,农户家中墙角、厨灶边也偶现蛇影,或吐信、或蠕动,甚至突然坠下吓人。有时夜眠,也会被“吱吱”声惊醒,曾点灯查看,见房梁上蟒蛇(乡人称“家蛇”)逐鼠,一缓缓进逼,一步步退让,画面颇为惊心。

记忆尤深的是小镇上的捕蛇、耍蛇人,其身旁置一笼,内装大蛇数条,有的一动不动,温顺而眠;有的不停游动,似欲窜出;有的昂头怒视,双目灼灼如电,细长而呈丫形的软舌(俗称信子),吐出口外寸余,一伸一缩地摇动着,大有奋欲一噬之状。可它们一旦被耍蛇人拎出,无不服服帖帖。蛇人弄蛇,时而提于手,盘于首,时而加于颈,挂于肩,犹如把玩绳索一般娴熟。为招揽顾客,他们常故意让毒蛇咬伤,待肿起后,再以蛇药蘸唾液在创口周围涂抹,以显其药物神效,吸引人们购买。而这些人多来自陈家榨(幸福公社的代称,即今幸福街道)。直到后来才得知,1954年高墩圩桥造公路,致桥旁的“季府”土地庙被拆,季德胜便迁至幸福传铭村的徒弟严德培家居住,除了严德培,他在这一带的徒子徒孙还有严德纯、章云生、褚于臣、许芳等人,皆传承了其捕蛇制药的技艺,由此而成为幸福医疗卫生史上的一大特色。幸福也因治愈众多蛇伤患者,曾一度被誉为“蛇医之乡”。至于笔者当年所见耍蛇人姓甚名谁,则已无从追溯。

蛇年钟声敲响,南通捕蛇人的往昔如尘封画卷徐徐展开,他们的技艺与故事,成为地方历史文化中独特而珍贵的篇章,承载着岁月沧桑与民间智慧,在南通大地代代相传,融入地方记忆深处,成为地域文化的一抹别样色彩,令人回味、引人探寻。