□孙同林

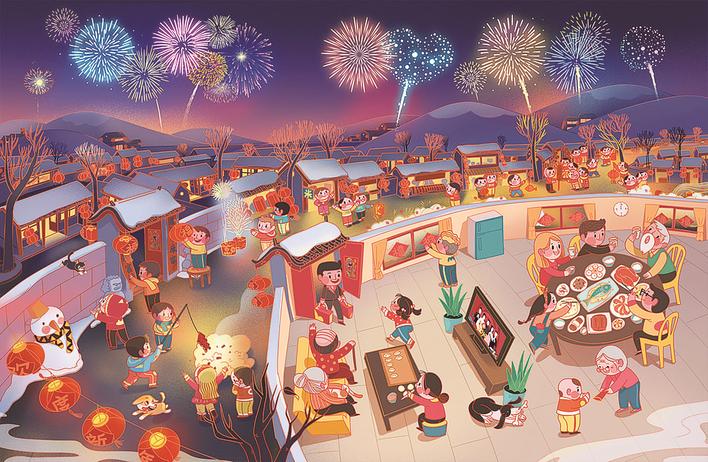

灯笼是元宵节的重要元素,到了元宵节,灯笼就亮起来。

在如东民间,有一条歇后语:“外甥打灯笼——照旧(舅)”,每说起这个歇后语,让我又想起儿时常说的一个谜语:“一个坛子两个口,里面坐个红小鬼。”谜语说的也是灯笼。

灯笼综合了绘画、剪纸、纸扎、刺缝等工艺,经过历代灯彩艺人的继承和发展,形成了丰富多彩的品种和高超的工艺水平。从种类上分,有宫灯、纱灯、吊灯等等;从造型上分,有人物、山水、花鸟、龙凤、鱼虫等等。

人们日常生活中的灯笼,多为椭圆形(亦有圆形、方形、六角形等等),人们给出一个好名称——“长命灯”,其寓意是“长命富贵”。灯笼大多由竹篾片制成,这不仅是因为竹片轻便,有韧性,容易弯曲造型,同时还有“四季常青”“竹报平安”的寓意,故而逢年过节,家家户户都会做上几个大红的灯笼,既图个喜气洋洋,也把它当成好日子的火种,希望以此薪火相传。当然,也有在灯笼上画上喜鹊梅花,寓意“喜鹊登(灯)梅”,描上五个娃娃,象征“五子登(灯)科”等等,体现了人们美好的心愿。

灯笼起源于西汉,纸糊灯笼在东汉造纸术发明之后,距今已有两千年历史。在这之前,我国最早用来照明的是烛火,因烛火遇风容易被吹灭,灯笼发明后能将烛火罩住,使其有了防风功能,而且让烛火的光更加柔和明亮。

关于“点灯笼”的由来,如东民间有好几个版本,一个是过年点灯笼,一个是元宵节点灯笼。过年点灯笼源自姜子牙的传说。姜子牙享有“百家宗师”的美誉,传说他封神的时候,却没有给自己封什么司职,只有在某位神仙出游的时候前去替班;大年三十晚上,众神都回归原位,姜子牙无处可去,百姓见他可怜,于是在高杆上面点燃一盏灯笼,让他在灯下蹲上一夜,久而久之就形成了过年点灯笼的习俗。另一个说法起源于东汉明帝刘庄。汉明帝信奉佛教,佛教有正月十五僧人观佛舍利、点灯敬佛的做法,汉明帝就命令这一天夜晚,在皇宫和寺庙里点灯敬佛,并命令士族庶民都挂灯笼,渐渐地这种礼仪形成民间盛大节日——元宵灯节。

扎灯笼曾是如东乡里的一种职业。因为扎灯笼使用的多为竹子、藤柳、芦苇之类,灯笼构件的交接处都是用麻丝捆扎,故叫作“扎”。扎灯笼是一件精致活儿,需要经过劈竹、削竹、编织、定型、上纸、写字、上油等烦琐工序。扎匠们对每一盏灯笼都要仔细认真,他们甚至认为,灯笼是有灵魂的,只有让每根竹条篾片都规规矩矩、恰到好处地排好队,做到位,灵魂才能在灯笼上得到体现。

灯笼外面一般由红色的皱纹纸裱成,这种纸抗烧性能较差,遇到大风或者受到外力影响,里面的蜡烛很容易将外围的纸张点燃。

年夜饭过后,是孩子们“斗”灯笼的时候,他们把家里的灯笼提出来,聚在一起,免不了要攀比一番,比一比谁的灯笼更好看,烛火更明亮。内中有淘气的家伙,因为不服气人家的好灯笼,会伺机下“毒手”,想方设法让那人手中的灯笼引燃,以此“解气”。一旦灯笼点燃了,大人一般不再施救,只是在那片红光中一遍遍地念叨:“红光在,喜气就在;红光在,喜气就在……”

“你打我知晓,背后有人挑。心中似明镜,为指路一条。”这是我小时候听过又一个灯笼谜语。谜语不仅形象地道出灯笼的形状和功用,背后还隐藏着一个故事。说从前有一个刚过门的新媳妇,有一天到村头井边挑水,恰巧有书生问路,新媳妇用手指了指路算是回答。这事被小姑子看到,她回到家在母亲面前添油加醋地告了一状。婆婆不由分说,狠狠地打了新媳妇一顿。新媳妇满腹冤屈,含泪写下这首诗,既是谜面又含隐喻,让新媳妇受屈含冤的形象跃然纸上。

旧时,每年正月私塾开馆,家长们会为学童准备一盏灯笼,由老师点亮,象征学生的前途一片光明,称为“开灯”。由于字音和“添丁”相近,所以灯笼也用来祈求生子。还有人在灯笼上写字绘制民间故事,让孩子从小在灯笼上受启蒙教育,因此,点灯笼又具有薪火相传的意义。

我小时候,每年年夜饭过后,伴随着阵阵鞭炮声,便提上红红的灯笼随祖父走出院子,在地上打“囤子”,打囤子的灯笼把大年三十晚上亮成一道异样风景。

挂红灯笼是一种传统习俗,它象征着喜庆、团圆和新的开始。而在现代社会,红灯笼也成了一种文化的符号,它代表着中国人的传统价值观和精神寄托。元宵节到了,人们都要点起灯笼,一盏灯笼,一亮两千年,一盏灯笼,亦是一盏明灯。人生路上,有风也有雨,我们心中始终守望着一盏明灯,前行的道路就有方向。